鳥の目、虫の目、魚の目

筆者:イノベーションズアイ編集局 経済ジャーナリストM

気候変動、パンデミック(世界的大流行)、米中対立、デジタル革命などがもたらす新常態への備えが欠かせない時代になりました。高いところから全体を俯瞰する「鳥の目」、目線を低くして近づいてみる「虫の目」、流れを見る「魚の目」、つまり視野の広さ、現場主義、時流を見極める力が求められます。顧客や社会から支持されるために役立つ情報を幅広く執筆していきます。

-

第44回 窮屈な日本 いつまで我慢できるの? デンマーク人ビジネス人類学者が提唱するリーダー像

「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい」。夏目漱石の「草枕」はこう始まる。「和が美徳」の日本では、あうんの呼吸、空気を読む、みんなと同じようにすることが何かと求められる。周囲からの同調圧力は強く、出る杭は打たれる。古くから日本社会に根付いた価値観で、調和を重んじる態度や精神が尊ばれる。

-

第43回 日本原電、東海第二の再稼働に向け安全対策進む 「念には念を入れて」の姿勢貫く

「原子力発祥の地」として知られる茨城県東海村に立地する日本原子力発電の東海第二発電所を訪ねた。再稼働に欠かせない安全性向上対策の進捗状況を確かめるためだ。地域住民ヘの精力的な理解活動も含めて「念には念を入れて取り組む」姿勢が強く感じられた。

-

あの人なら何と言うだろうか。2023年7月に90歳で亡くなったため、もはや叶わぬことだが、ぜひ聞いてみたかった。人生の師匠といえる安田弘さんだ。奉公人から身を起こして銀行を設立し、明治・大正期に旧安田財閥を築いた大実業家、安田善次郎翁のひ孫にあたる。人との約束、友情、信頼を誰よりも大切にし、礼節を重んじる翁の生き方を受け継いだ。翁が創立した安田学園中学校・高等学校(東京都墨田区)の理事長として、克己心や思いやり、道徳・倫理観を備える人間力の重要性を解き、それを身につける教育に力を注いだ。

-

第41回 民法906条? 日本一美しい条文、相続問題は話し合って決める

先日、法事に出かけた。読経を終えた住職から次のような話を聞いた。新型コロナウイルス禍で密閉、密集、密接の三密を避ける必要から通夜、葬儀を簡素化・少人数化する動きが顕著になった。葬儀も家族葬が増え、中には火葬のみの直葬を選ぶ人もいる。故人を偲んで読経や焼香を行う年忌法要は減り、お盆やお彼岸に墓参りする人も少なくなった。

-

教養も気位も欲も…、どの条文も我が身を振り返るとドキッとさせられる。当てはまるものばかりで恥ずかしいやら、情けないやら。ちっぽけなプライドが打ちひしがれた感じだ。

-

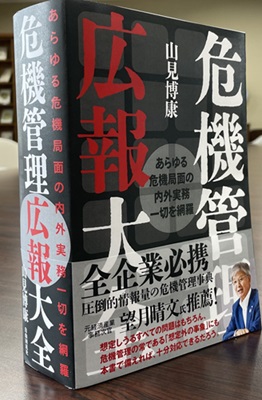

第39回 危機管理の本質を学べる実践指南書 社員は品性を磨き、トップに直言する覚悟を

宅配便が届いた。妻が通信販売で購入した化粧品か何かだろうと思って受け取ると意外と重い。送り主は広報・危機管理コンサルタントで山見インテグレーター代表取締役の山見博康氏。私宛だったので早速、開けてみると、厚み7センチ、A5判1568ページからなる事典「危機管理広報大全」(自由国民社、9900円)だった。

-

1万円札の「顔」が福沢諭吉から「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一に代わった。5千円札の肖像画は津田梅子に、千円札は北里柴三郎になった。消費者のキャッシュレス決済が4割まで高まり、デジタル化が進む中での新紙幣の登場だ。こうした中、地域通貨に注目したい。特定の場所でしか使えない通貨で、自治体や企業、NPO、商店街などが独自に発行。地域の経済振興やコミュニティーの強化に使われることが多い。

-

大相撲が面白い。番付社会だが、下位力士が上位を破る下剋上の世界に入ったからだ。今年3月の春場所では平幕の尊富士が110年ぶりという新入幕優勝を果たした。しかも初土俵から10場所目という史上最速で賜杯を抱いた。その最短記録も翌場所には塗り替えられた。5月の夏場所を制した新小結の大の里はわずか7場所目という快挙を成し遂げた。ちょうど1年前にデビューしたばかりだ。

-

5月6日に東京ドームで行われたプロボクシングのスーパーバンタム級4団体タイトルマッチを制して王座を守った井上尚弥選手の試合に感動した人は少なくないと思う。プロ初のダウンを開始早々の第1ラウンドに喫したにもかかわらず、冷静さを失うことなく立て直して6回TKO(テクニカル・ノックアウト)勝ちを収めた。

-

燃やしても二酸化炭素(CO2)を出さないクリーンエネルギーとして注目される水素。山梨県は水素社会の実現に向けた取り組みで先行する。研究開発を担う山梨大学や米倉山の拠点を見てきた。山梨県といって思い浮かぶのは富士山、武田信玄、ブドウとワイン。最近はゴルフで訪れるぐらいだった筆者に「水素に力を入れている山梨県が見学ツアーを開催する」と連絡が入った。

-

第34回 「変わる日本」の前兆か 34年ぶり株価、17年ぶり利上げ

そういえば今年初め、多くの企業経営者から「岐路」「正念場」「転換点」といった言葉を聞いた。こう思い出したのは、桜の開花を前に「××年ぶり」というニュースが相次いだからだ。どうやら潮目が変わったようだ。今度こそ「変わる日本」に期待したい。

-

少子化による人手不足が顕著になり人材獲得競争が激化する中、「働きたい」と思われる魅力ある企業とは何だろうか。給与など待遇なのか、それとも仕事のやりがい、社風、職場の人間関係なのか。

-

親元に帰省する年末年始やお盆休みなどに話しておきたいことの一つに「終活」がある。デリケートな問題だけに切り出すのは難しいが、残された家族による相続トラブルを防ぐためにも早めの対応が必要だろう。

-

元気なシニアが多い。人手不足に悩むチェーン店を働き手として支えているのも、観光地を訪れて現地を潤すのもシニアだ。

-

「日本は悪い国だった」と日本の近現代史を批判し、子供たちの日本への誇りと自信を失わせてきた「自虐史観」は今もはびこる。この歴史観は経済にも根付いており、バブル崩壊から30年たってもデフレから脱却できない。自らのビジネスモデルに自信を持てないからだ。空を見上げると重苦しい曇に覆われ、どんよりとした天気が続く。これでは気分も晴れない。

-

世界でも屈指の老舗大国・日本。創業以来100年以上にわたり経営を続ける企業は、帝国データバンクによると4万409社(2022年8月時点)と初めて4万社を超えた。全体に占める老舗企業の割合は2.54%だ。

-

第28回 ストレスに克つ(下) 失敗を恐れず挑戦してこそ評価を高められる

「『首尾一貫感覚』で逆境に強い自分をつくる方法」の著者、舟木彩乃さんは「今は窮屈でストレスがたまる。これでは首尾一貫感覚も育ちにくい」と指摘した。ただし「首尾一貫感覚は先天的ではなく後天的であり、価値観や考え方、行動様式を変えれば性格は変えられる。ネガティブ思考も修正できる」と伝えることも忘れなかった。

-

第27回 ストレスに克つ(上) ポジティブ思考で逆境を乗り切る

新型コロナウイルス禍の感染症法上の位置づけが今年5月に、それまでの「2類相当」から「5類」に移行、制約されてきた日常生活や経済活動は正常な状態に戻りつつある。しかし、行動自粛に追い込んだコロナ禍に加え、ロシアによるウクライナ侵攻、物価の上昇などで生きづらく感じる人は少なくないはずだ。

-

第26回 ガバナンスの改善はどっち? 株主はアクティビスト支持 フジテックの株主総会、創業家...

新型コロナウイルス感染症の流行が収まった中、上場する3月期決算企業の定時株主総会はリアル会場での開催が再開され、経営陣と株主との熱を帯びた討議が目立った。主な争点は企業の資本効率や取締役会の多様性などのガバナンス(企業統治)だった。

-

第25回 やんちゃな人を育ててこそイノベーションが起きる 「昭和」の成功体験を捨て成長実感を...

この春から働き始めた新社人はやはり初々しい。電話の受け方、名刺の渡し方など先輩から一つ一つ教わる姿を見ていると感じる。一方で、気負いが空回りし、学生時代にはない気疲れにうつむく人も少なくないだろう。心身ともに疲れたと初めて自覚するのが大型連休のころだ。

-

第24回 人材確保に欠かせない外国労働者が長く働ける道を開け 貴重な戦力に「選ばれる国・企業...

日本のプロ野球界から今季、野球選手なら誰もが憧れる米大リーグのニューヨーク・メッツに入団した千賀滉大投手がいきなり大活躍、最初の登板から3回連続して勝利を上げた。時速150キロを超す速球と「お化けフォーク」の異名を取る落ちる球を投げ分けて、力自慢の強打者をバッタバッタと三振で打ち取る姿は見ていて頼もしい。地元ニューヨークのファンの心を早くもつかんだ。

-

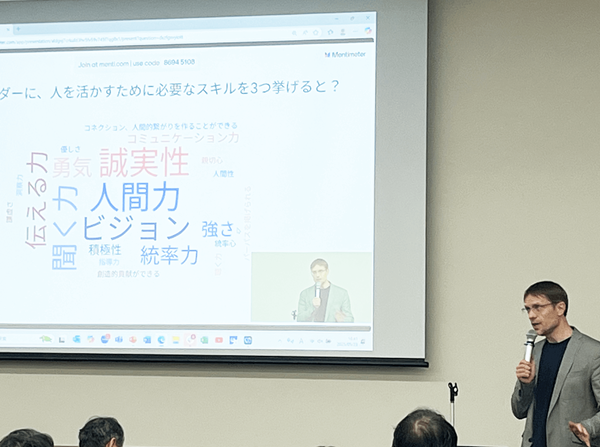

第23回 人手不足の今こそ「人を生かす」経営が求められる 成長産業への労働移転で日本経済を再生

人手不足が日本経済を回復させる足かせになっている。人口減少や高齢化が加速し、2022年の就業者数は新型コロナウイルス禍前の19年水準に届かなかった。従業員の休業手当を払う企業を支援する雇用調整助成金は危機対応として一定の効果を上げたものの、成長産業への労働移動を阻んだともいわれる。産業・企業の新陳代謝を促し、日本経済を再生するためには「人を守る」から「人を生かす」経営に舵を切る必要がある。

-

第22回 賃上げや住宅支援など子供を育てやすい環境整備を 人口減少に歯止めをかけ経済成長へ

日本の出生数が急減しており、2022年の出生数は初めて80万人を下回ったようだ。少子化の進行は生産年齢人口の減少を意味し、経済を停滞させるのは間違いない。人口減少に歯止めをかけることが喫緊の課題であり、もはや子育て支援は待ったなしだ。

-

第21回 賃上げで経済成長の好循環をつくる好機 優秀人材の確保で企業収益力は上昇

新春恒例の賀詞交歓会などに出席した企業トップから賃上げに理解を示す発言が相次いだ。物価高で賃金がじわじわと目減りする中だけに労働者からは「給料が上がる」と期待が高まるばかりだ。23年は30年近くも賃金が上がらない停滞から脱し、持続的な賃上げの起点となる絶好の機会を迎えたといえる。

-

第20回 稼ぎ方を忘れた株式会社ニッポン 技術力で唯一無二の存在を生かして価格優位をつくり出せ

日本企業は稼ぎ方を忘れてしまったのではないだろうか。利益より顧客第一主義を意識しすぎて、取引を続けるため顧客の言い値で売っていると危惧してしまう。

-

日本の稼ぐ力が弱まっているのは間違いないようだ。海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字が縮小しているからだ。

-

第18回 リスクを取らなければ成長しない。政府・日銀は機動的な金融政策を

政府・日銀は9月22日、24年ぶりの円買い・ドル売りの為替介入に踏み切った。円安を止めるため「伝家の宝刀」を抜いたことで、外国為替市場では1ドル=145円台から140円台まで急速に円高・ドル安が進んだ。

-

第17回 企業は稼いだお金を設備と人への投資に回せ 競争力を高め持続的成長へ

2021年度の企業の内部留保(利益剰余金)が前年度比6.6%増の516兆4750憶円と初めて500兆円を超えた。これで10年連続で過去最大を更新し、11年度からの増加率は約8割にのぼる。

-

第16回 インパクト・スタートアップが日本再興の起爆剤 利益と社会課題解決を両立

「インパクト・スタートアップ勉強会」開催の案内が届いたのでのぞいてみた。クラウドファンディングサービスのREADYFOR(レディーフォー)の米良はるか代表取締役CEO(最高経営責任者)、プログラミング教育のライフイズテックの水野雄介代表取締役CEO、保育施設支援のユニファの星直人取締役CFO(最高財務責任者)が登壇し、世界的トレンドから国内での取り組みを解説した。

-

日本のプロ野球が面白い。剛速球を投げ込む投手と、それに対しフルスイングで対抗する打者の真っ向勝負が見られるからだ。エース(主戦投手)対主砲(長距離打者)だけでなく、全ての対決で楽しめる。

-

第14回 日本経済の再興には「人をつくる」しかない 人材投資で産業競争力を強化

なぜ、ここまで日本は弱くなってしまったのだろうか。外国為替市場で円が24年ぶりの水準に落ち込む中で株価も下げる「日本売り」を嘆いているわけではない。日本の産業力の衰退を見透かされての円安・株安といえるからだ。

-

2つの「Z」が気になる。一つはウクライナに侵攻するロシア軍の戦車などに書かれた「Z」の文字。テレビなどの映像に映し出されるといらだちを覚えるのは私だけではないだろう。一刻も早く「Delete」してもらいたい。もう一つは「Z世代」の「Z」だ。こちらはぜひとも仲良くしたいし、取り込みたいと思うのではないだろうか。新型コロナウイルス禍で商機を逃した企業ほど、Z世代の特徴を把握・理解し勝機をつかむ必要がある。

-

ロシアからの一方的かつ唐突に〝戦争〟を仕掛けられたウクライナが徹底抗戦し、一歩も引かない。同国のゼレンスキー大統領のリーダーシップのたまものといえ、その発言からはリーダーとしての覚悟が伝わってくる。その闘将に率いられた愛国心みなぎる同国軍兵士、国民の士気も一向に衰えない。頼もしい限りだ。まさにナポレオンが発したといわれる「一頭のオオカミに率いられた百頭の羊の群れは、一頭の羊に率いられた百頭のオオカミの群れに勝る」そのものだ。

-

3年ぶりに観客を入れて大阪で開催された今年の大相撲春場所は3月27日、新関脇、若隆景の初優勝で幕を閉じた。開催中にNHKの相撲中継に解説者として呼ばれた元横綱、白鵬の真垣親方は「型を持つこと」の重要性を何度も説いた。

-

第10回 ベンチャー育成、先輩経営者がメンタリングで支援 出る杭を打つことで日本経済に刺激

21年のIPOは125社で、07年以来14年ぶりに100社を超え活況だった。ベンチャーの上場は日本経済に刺激を与えるので22年以降も「100社超え」を続けてもらいたい。そのためには世界を見据えるベンチャーの登場が待たれるし、出る杭を伸ばすサポート体制を整える必要もある。

-

第9回 コロナ禍で鎖国の日本 外国人材に「選ばれる」仕組づくりを

かつて技能実習生の最大の送り出し国だった中国も高齢化などによる人手不足から外国人を採用する側に回り、今後は激しい人材獲得競争も予想される。他のアジア諸国も経済が成長すれば日本で働く魅力も薄まる。認められていない家族帯同など条件面を改善しなければ日本が避けられるようになる。日本行きの希望者がいる今のうちに人材争奪戦で「選ばれる国」になるだけの魅力を再整備する必要がある。人手不足に悩む企業も同じで、待遇改善などにより「フラれない」努力が欠かせない。

-

第8回 「御社の志は何ですか」社会が必要とする会社しか生き残れない

自分の会社のパーパス(志)は何か

-

第7回 大企業病を患うな 風通しのよい組織を、思い込みは危険

ビジネスモデルや事業戦略は強いつもりで弱くないか。提供する製品・サービスを愛するファンは多いつもりで少なくないか。社員のモチベーションは高いつもりで低くないか。「つもり違い」は企業成長を阻害するのは間違いない。一度考えてみる必要がある。

-

第6回 常識を疑え、ニーズに応えるな ベンチャー成功のキラースキル

2021年のIPO(新規株式公開)の企業数は125社と前年比32社増加し、IPOブームに沸いた06年の188社以来の多さとなった。100社を超えるのは07年以来14年ぶりだ。新型コロナウイルス禍で進むDX(デジタルトランスフォーメーション)や脱炭素などを手掛けるベンチャー企業の上場が相次いだ。ESG(環境・社会・企業統治)に関連した企業も目立った。

-

第5回 トップを目指すなら群れるな 統率力と変革の気概を磨け

新型コロナウイルス禍で露呈した日本の政治と行政の停滞、デジタル化の遅れが日本経済の地盤沈下を招いた今、変革というリスクを取らず官僚的な前例踏襲になりがちな順送り人事でいいのだろうか

-

第4回 脱炭素への対応が勝ち残りの道、事業構造の転換に本気に取り組むとき

現状の社会経済システム下での強者といえども脱炭素社会で勝ち残るとはかぎらない。むしろ脱炭素への事業構造転換を果たした企業が勝者になる。

-

第3回 東芝VSソニー 複合経営は是か非か 稼ぐ力をつけることこそ肝要

多くの事業を抱える複合企業(コングロマリット)の価値が、事業ごとの価値の合計に比べ過小評価される「コングロマリットディスカウント」の解消を目指す。

-

10月31日に投開票された衆議院議員選挙は自民党が単独で、国会の安定運営に必要な絶対安定多数を獲得した。岸田文雄政権が国民から信任を得たことで、国民への情報発信力と説明力がますます重要になる。政府と国民をつなぐ広報力が問われるともいえる。その広報においてトップこそが最大の広報マンだ。国においては岸田首相にほかならない。

-

第1回 リーダーに求められるのは発進力 強い意志と覚悟で危機に挑む

新型コロナウイルスと安全保障という難題を抱えるなかで、第100代首相に岸田文雄・自民党総裁が就任した。経済の「成長と分配の好循環」による「新しい資本主義」の実現を目指すと強調し、所信表明演説では「国民の声を真摯に受け止める」「国民に丁寧に説明する」と繰り返した。