第23回

ドジャースの連覇が教えてくれたもの

イノベーションズアイ編集局 編集アドバイザー 鶴田 東洋彦

神がかり的だった山本由伸投手の投球

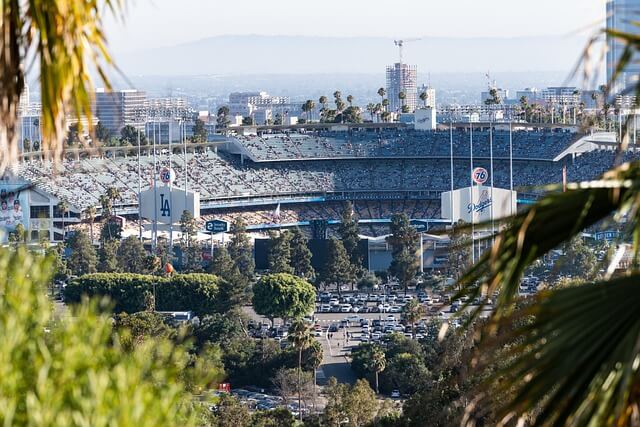

ドジャースタジアムを訪れたことがある。世界中で金融機関の再編が相次いだ1996年、日本人の大リーグ進出の先駆けとなった野茂英雄さんがまだ活躍中のころだ。現地での取材が忙しく、観戦とまではいかなかったが、観客席までは入ることができ「これが本場の野球場か」と感激した覚えがある。

それから30年。日本人選手を取り巻く環境も劇的に変わった。ドジャースが球団初の連覇を果たして閉幕した今年のワールドシリーズ。第7戦までもつれ込む大熱戦だったが、その中心に3人の日本人選手がいたことが何よりもそれを象徴している。

中でも、シリーズ4勝のうち3勝した山本由伸投手の活躍は出色だった。「故障に繋がりかねない」懸念もあった連投では、多くのピンチを迎えながらも、抜群の投球術で強打のブルージェイズ打線を抑え込んでみせた。周囲の選手の中で埋もれてしまう身長178センチの小柄な体躯。にもかかわらず、抜群のコントロールで、大男たちをねじ伏せる技術。まさにシリーズMVPにふさわしい活躍だった。

もちろん、リーグ優勝決定シリーズで大車輪の活躍だった大谷翔平選手、未経験ながらも救援に回って戴冠に貢献した佐々木朗希選手の活躍も見逃せない。5万3000人もの観客が詰めかけたロサンゼルス市内の凱旋パレードで手を振る3人を見ながら、テレビの前で、まるで自分自身が褒められているような気がした。

野球は米国の“心の故郷”

この熱戦を観戦しながら頭に浮かんだのは、パトリック・キンセラ氏の小説「シューレス・ジョー」の原作を元に、フィル・ロビンソン氏が脚本・監督を務めて1989年に公開された映画「フィールド・オブ・ドリームス」である。父親との関係を修復できなかった主人公が、その後悔を抱えながら、信念に従って行動する物語だが、画面の随所に見られるのは、米国の野球に対する愛情である。

見えざる“声”に従って、トウモロコシ畑を潰して野球場を作り始める農夫、そしてそこに忽然と現れる1920年代のユニフォームをまとった、ホワイトソックスの名選手たちとメンバーの一人でもある父親。ラストでは主人公と父親とのキャッチボールが思い出として描かれる。家族を信じることの尊さをファンタジーの形で描いた名作で、ケヴィン・コスナーが主役を務めアカデミー賞3部門にノミネートされた。

2021年と翌22年8月にはMLB(メジャーリーグ・ベースボール)が、映画のロケ地であるアイオワ州ダイアーズビルのトウモロコシ畑に特別球場を設営、ここでホワイトソックスとヤンキースの公式試合を開催するという粋な試みも行っている。

映画と同じく、両チームの選手がトウモロコシ畑から登場するシーンは、ユーチューブで見ることが出来るが、「フィールド・オブ・ドリームス・ゲーム」と呼ばれるこの試みそのものが、野球に対する米国の愛情の現れだと思う。

大リーガーの3割が米国人以外の時代に

その米国の“心の故郷”とも言える野球というスポーツで、海を越え活躍する大谷選手ら多くの日本人選手たち。思えば野茂選手が活躍する前にも、メキシコ人のF・バレンスエラ選手がメジャーデビューしてヤンキース相手に大活躍し、「新人賞」と投手最高の栄誉「サイ・ヤング賞」をダブル受賞したのもドジャースの時代だ。1947年に初の黒人選手としてジャッキー・ロビンソン選手を迎え入れたのもこの球団である。

それから80年余り、すでに大リーグでは中南米、日本など米国籍以外の選手が3割近くに達している。あのワールドシリーズの第7戦目、9回表に起死回生の同点本塁打を放ち、その裏のピンチに見事な本塁送球でサヨナラ負けを阻止したミゲル・ロハス選手もベネズエラ出身だ。国籍、人種を越えた歴史が、山本由伸選手のワールドシリーズMVPに繋がっていると思うと、何か感慨深い気がする。

排他性と違うスポーツの世界への期待

この熱戦が繰り広げられた米国では今、トランプ政権の関税政策、移民政策をはじめとした排外的な政策が社会を分断している。ニューヨーク市長選で、当選した民主党のゾーラン・マムダニ氏を、大統領が「共産主義者だ」と罵倒する異常さがそれを物語る。ブルージェイズの本拠地カナダとも、関税を巡って両国の隔たりは埋まらず、分断の波は米国社会のみならず欧州をはじめ各国にも広がる一方だ。

だが、野球の世界となると、様相は一変する。日本人選手たちだけではない。人種も、そして国籍も異なる選手たちが白球を懸命に追う世界がそこにある。トランプ政権の“排他性”とは全く異なる、人種や国籍を越えたスポーツに対する純粋な思いだけが球場を揺るがす、そんな世界も米国には存在するのだ。

ロシア、北朝鮮そして台頭する中国。民主主義に対する重大な脅威が迫り、ウクライナ、ガザ問題も依然として解決の糸口が見えない。そんな危機の時代を演出してしまった米国そしてトランプ政権ではあるが、スポーツという枠を超えた感激、感動を与えてくれたのも米国の“心の故郷”である野球であり、今回のワールドシリーズの熱戦である。

大げさに聞こえるかもしれない。ただ、このワールドシリーズの7度に及ぶ戦いに手に汗を握った立場で願うのは、野球の持つ国籍を超えた純粋さ、献身性が分断が進むこの世界に少しでも浸透していけば、という切なる思いである。大リーグばかりではない。野球と同じように多国籍化が進むバスケットボールやアイスホッケーはじめスポーツのすべてにその役割はある。熱戦を振り返りながら、そんな思いを強くしている。

プロフィール

イノベーションズアイ編集局

編集アドバイザー

鶴田 東洋彦

山梨県甲府市出身。1979年3月立教大学卒業。

産経新聞社編集局経済本部長、編集長、取締役西部代表、常務取締役を歴任。サンケイ総合印刷社長、日本工業新聞(フジサンケイビジネスアイ)社長、産経新聞社コンプライアンス・アドバイザーを経て2024年7月よりイノベーションズアイ編集局編集アドバイザー。立教大学、國學院大學などで「メディア論」「企業の危機管理論」などを講義、講演。現在は主に企業を対象に講演活動を行う。ウイーン国際音楽文化協会理事、山梨県観光大使などを務める。趣味はフライ・フィッシング、音楽鑑賞など。

著書は「天然ガス新時代~基幹エネルギーへ浮上~」(にっかん書房)「K字型経済攻略法」(共著・プレジデント社)「コロナに勝つ経営」(共著・産経出版社)「記者会見の方法」(FCG総合研究所)など多数。

- 第30回 すべての経営者に問いたい。“永守経営”は本当に悪なのか ~28歳で創業、世界的メーカー育てた革新性・斬新性を安易に否定するな~

- 第29回 政府の“地域金融強化プラン”で試される地銀・信金の真価 ~22年ぶりの包括的政策、地方再生の牽引車になり得るのか~

- 第28回 中国の台湾統一のハードル、上がった可能性も ~中国特使の目前でベネズエラ襲撃、トランプ政権の意図は~

- 第27回 許されぬ中国戦略爆撃機の示威的飛行 ~ロシア軍機とともに日本列島沿いに東京方面へ~

- 第26回 “助けることが難しい命”を助ける ~難病“拘束型心筋症”に対する補助人工心臓の新たな術式治療法、女子医大が国内初の実施~

- 第25回 日本攻撃で露呈した中国政権の脆さ ~深刻な経済危機、若者の失業率は20%近くに~

- 第24回 常軌を逸した中国の暴走 ~高市首相の“有事”発言に執拗な抗議続く~

- 第23回 ドジャースの連覇が教えてくれたもの

- 第22回 高市政権よ、リベラルな連中を恐れるな

- 第21回 泥船の石破政権、ついに幕引き ~国民不在の党内抗争、もはや許されぬ事態に~

- 第20回 日本政治の“漂流”を招いた石破政権 ~国益かかる関税問題、トランプ政権に見透かされた側近への丸投げ~

- 第19回 「問われる石破首相の気概」「未来永劫続かぬトランプ政権、逃げている場合か」

- 第18回 「目に余るトランプ政権の大学圧迫」「“知の集積地”を破壊する愚行」

- 第17回 瀬戸際の民主主義と日本に求められる行動 ~レフ・ワレサ氏の説く連帯の重要性~

- 第16回 今こそ学ぶべき榎本武揚の足跡

- 第15回 企業に求められる“発達障害グレーゾーン”対策

- 第14回 誰がトランプに警鐘を鳴らすのか

- 第13回 山茶花に「新しい年」を思う

- 第12回 “冒険心”を掻き立てられる場所

- 第11回 再び“渚にて”を読んで、現在を思う

- 第10回 エンツォ・フェラーリの“凄み”

- 第9回 久保富夫氏と「ビルマの通り魔」

- 第8回 スコットランドのパブに「サードプレイス」を思う

- 第7回 沖縄戦に散った知事「島田叡(あきら)」

- 第6回 友人宅の藤棚に思うこと

- 第5回 「まちライブラリー」という居場所

- 第4回 樋口一葉と水仙

- 第3回 「ケルン・コンサート」という体験

- 第2回 諫言(かんげん)に耳を傾ける

- 第1回 ”桜の便り”が待ち遠しいこのごろ