第5回

「なぜ、日本の企業人材育成は、海外から遅れを取っているのか?」 NPO法人 日本イーラーニングコンソシアム 名誉会長 小松 秀圀氏 【中編】

株式会社ベーシック 田原祐子

人材教育に関する、欧米と日本の相違

田原: 人材教育の内容も、人材教育に対する考え方も、日本と欧米では、異なるように感じています。私は、以前、外資系人材派遣会社の教育トレーナーとして、派遣するスタッフの教育、あるいは、クライアント企業内の人材教育を担当していましたが、実務に即した非常に実践的なトレーニングをしていました。その商品を売るためのトレーニング、ロープレ等、短期間にさまざまな方法で人を育て、企業に派遣していました。また、派遣されたスタッフからのフィードバックを受けて、日々トレーニングの内容を見直し、アップデートしていました。しかし、その後、日本企業において研修に携わるようになり、「日本式の知識を教える人材育成では、単なる知識を教わっても、実践では全く使えない」というのが、率直な感想です。セールストーク等のテクニックを指導する研修も拝見しましたが、実際の業務プロセスに沿っておらず、「研修では上手く話せても、実際の営業活動では、活用できていない」「研修では上手く話せるが、実際の商談では成果を発揮できない」といった、研修のための研修のような効果のない研修も、多々ありました。

経営トップが人材育成にコミットし、“投資”として人材を育成する

小松名誉会長:日本では実務に即した人材育成は、ほぼないと言ってよいでしょう。OJTや知識研修、ジョブローテーションでは、人は育ちません。特に製造業と異なり、情報産業では、商品やサービスを生み出すのは、機械でなくプロフェッショナル人材と知識・情報なのですから、人材育成に投資して、ワーカーの実務能力を上げて、達成された個人の生産性が集積されて、組織の事業を発展させるという考えを経営トップが持たなくてはなりません。人材育成の成否が企業業績に直結するという理念を持てない日本では、どうも、人材育成に関連する経費はコストだと捉えられている傾向があります。これでは、この様な今の産業構造にあった人材育成戦略を持てない組織では事業が発展していきません。

さらに、欧米では、企業には、CLO(Chief Learning Officer=人材育成を担当する人事部に並ぶ影響力を持つ役員クラスの幹部)が配置されており、彼らは認知心理学や行動心理学を核とする教育学部の修士や博士の学位を持ち、総じてICTテクノロジーの活用に強く、しかも何らかの形で企業活動を経験しているというのが、代表的なプロフィールです。

アメリカの大企業には必ずと言って良いほどCLOが存在し、企業の人材育成戦略として、ワーカーの実務能力向上による生産性向上と優れた人材の自主的退職を阻止する人材育成戦略の立案・実践を担当します。またテクノロジーに強いことから、相当の大企業でも情報システム部門の部門長を兼任する企業もあります。人材育成は人事部の範疇ではなく、経営層、事業部門トップがコミットすべき、企業の重要課題なのです。日本の企業の多くは、そもそも、人材育成戦略も持ってないという現状がある。ここが問題の発端です。

人材版伊藤レポート 「人的資源マネジメント」とISO30414

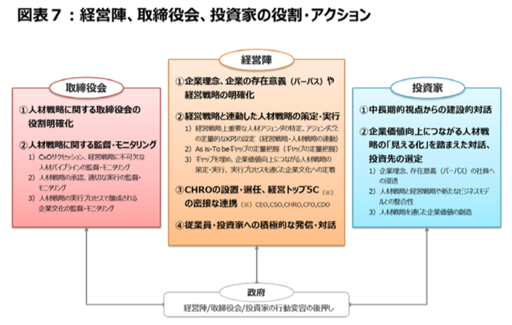

田原: まさに、昨年9月に、経済産業省から、「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書」(人材版伊藤レポート)が発表され、人材を管理するのではなく、人的資本と捉え、経営陣は、経営戦略と連動した人材戦略の策定・実行をすべきであるという指針を発表しました。また、海外では、次なる事業を生み出す源泉である人的資本を可視化するため、ISO30414(Human Resource Management)を開示されており、日本でも、これに倣って開示が検討されています。

(出展:経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書」2020.9)

教え方、学び方を変える必要性~アンドラゴジー

小松名誉会長:「教え方」や「学び方」も変えていかなくてはなりません。今の日本の人材育成は、社会人に対しても子どもに基礎知識を教えるような教授法のペタゴジーで行っている教授法が多いのです。

大人にも子供にも一緒の教え方から脱皮出来ていないのです。

大人の教育は、アンドラゴジーと言って、社会人が自分に必要な知識、知恵、情報を、社会や企業というコミュニティーの中で、自主的に取得して学んでいくものなのです。実際に業務を通じて、先輩や同僚から学び、その経験を通じて実践的な人材育成がなされていくというしくみです。また、社会人に基礎的な知識(コンテンツ)を効果的に学ばせるには、インストラクショナルデザイン等に即した教授設計も必要です。日本では、熊本大学 大学院教授システム学専攻科等が十数年これらの教授法の教育を実践しています。

――次回に続く――

プロフィール

株式会社ベーシック

代表取締役 田原 祐子 (たはら ゆうこ)

社会構想大学院大学「実践知のプロフェッショナル」を養成する実務教育研究科教授、 日本ナレッジ・マネジメント学会理事

仕事ができる人材は、なぜ、仕事ができるかという“暗黙知=ナレッジ”を20年前から研究し、これらをモデリング・標準化・形式知化(マニュアル、ノウハウリスト、システム等の社内人材を育成する仕組み)を構築。企業内に分散する暗黙知やノウハウを組織開発・人材育成に活用する、【実践知教育型製ナレッジ・マネジメント】を提唱し、社内インストラクターの育成にも寄与。約1500社、13万人を育成指導。

トップマネジメントや、次世代を担うエグゼクティブの、コンピテンシー分析・意思決定暗黙知の形式知化や、企業内の知財の可視化(人的資本・知的資本・無形資産含む)にも貢献し、上場企業2社の社外取締役も拝命している。

環境省委託事業、経産省新ビジネスモデル選定委員、特許庁では特許開発のワークショップ実施。2021年より、厚生労働省「民間教育訓練機関における職業訓練サービスの質向上取組支援事業」に係る運営協議会および認証委員会委員。

暗黙知を形式知化するフレーム&ワークモジュールRという独自メソドロジーは、全国能率大会(経産省後援)で、3年連続表彰され、導入企業は、東証一部上場企業~中小企業、学校・幼稚園、病院・介護施設、研究開発機関、伝統工芸、弁護士、知財事務所等。DX・RPA・AIとも合致。営業部門は、Sales Force Automation、Marketing Automation、一般部門では、Teams・SNSツール・Excel等も活用可能。

著書15冊、連載・ビジネス誌執筆等、多数。

Webサイト:株式会社ベーシック

- 第9回 「知的資本経営こそ、日本企業の強みを発掘・再構築する源泉」 株式会社ICMG(ICMG Co., Ltd.)代表取締役社長 兼 グループCEO 船橋仁氏【後編】

- 第8回 「知的資本経営こそ、日本企業の強みを発掘・再構築する源泉」 株式会社ICMG(ICMG Co., Ltd.)代表取締役社長 兼 グループCEO 船橋仁氏【中編】

- 第7回 「知的資本経営こそ、日本企業の強みを発掘・再構築する源泉」 株式会社ICMG(ICMG Co., Ltd.)代表取締役社長 兼 グループCEO 船橋仁氏【前編】

- 第6回 「なぜ、日本の企業人材育成は、海外から遅れを取っているのか?」 NPO法人 日本イーラーニングコンソシアム 名誉会長 小松 秀圀氏 【後編】

- 第5回 「なぜ、日本の企業人材育成は、海外から遅れを取っているのか?」 NPO法人 日本イーラーニングコンソシアム 名誉会長 小松 秀圀氏 【中編】

- 第4回 「なぜ、日本の企業人材育成は、海外から遅れを取っているのか?」 NPO法人 日本イーラーニングコンソシアム 名誉会長 小松 秀圀氏 【前編】

- 第3回 「なぜ、日本のDX(デジタルトランスフォーメーション)は進まないのか?」 名古屋大学名誉教授 山本修一郎先生 【後編】

- 第2回 「なぜ、日本のDX(デジタルトランスフォーメーション)は進まないのか?」 名古屋大学名誉教授 山本修一郎先生 【中編】

- 第1回 「なぜ、日本のDX(デジタルトランスフォーメーション)は進まないのか?」 名古屋大学名誉教授 山本修一郎先生 【前編】