「今、日本の経営者に知らせたい、重要な経営課題」

筆者:株式会社ベーシック 田原祐子

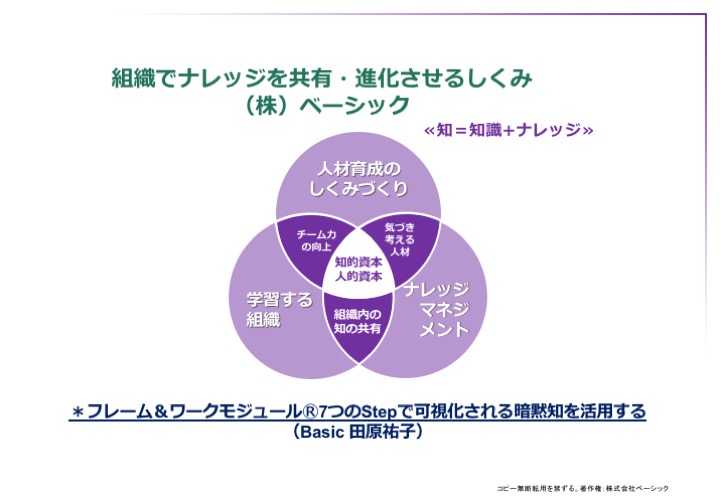

「人と組織の“暗黙知”を形式知化する」ソーシャルナレッジ・コンサルタント田原祐子を聞き手に、今、日本の経営者が知っておくべき、社会課題・トレンドの本質を掘り下げる、インタビューコラムです。

-

第9回 「知的資本経営こそ、日本企業の強みを発掘・再構築する源泉」 株式会社ICMG(ICMG Co., Ltd....

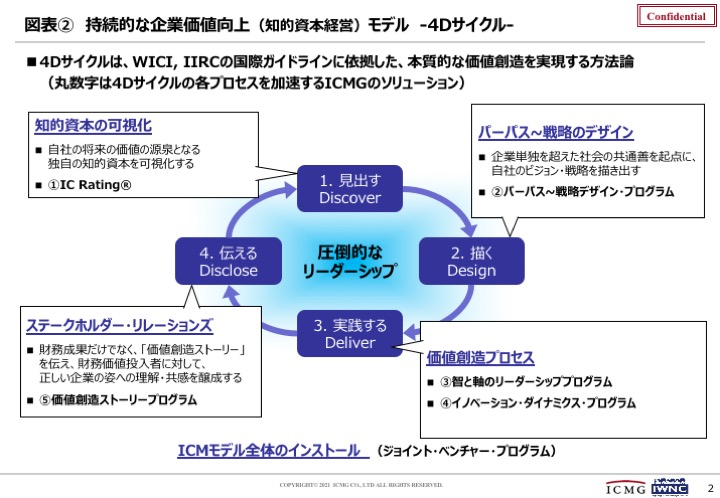

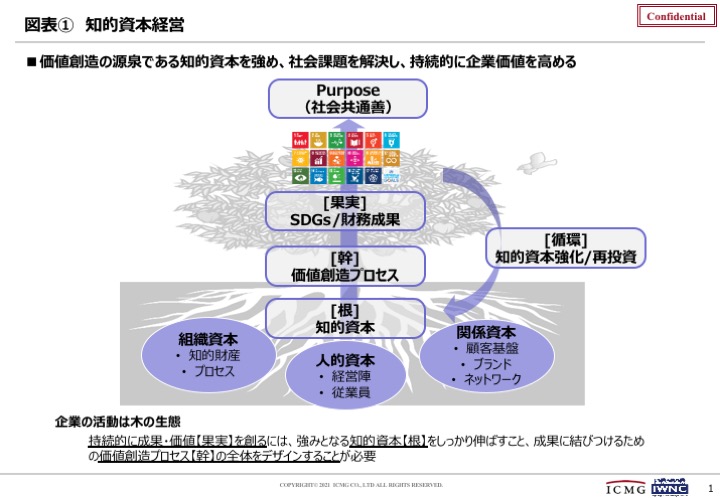

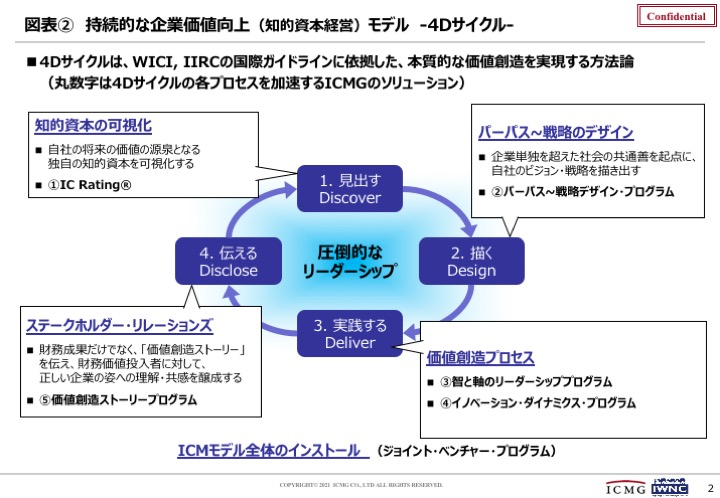

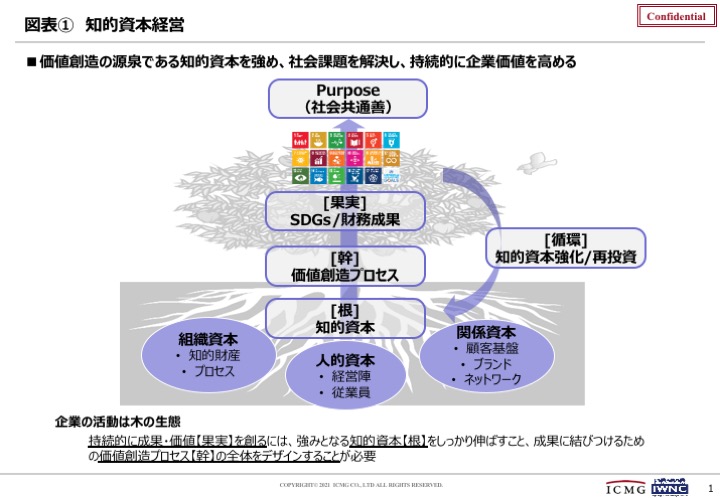

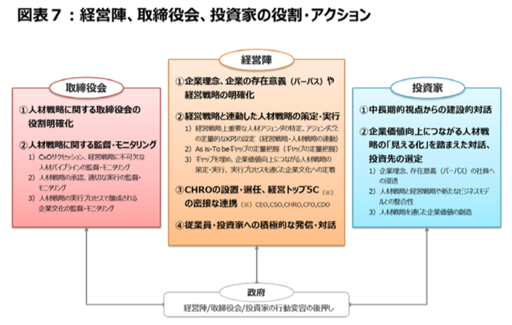

DXやジョブ制の導入が進み、SDGs、ESG投資等含め、企業価値に対する評価も変わり、 すべての業界でパラダイムが転換しようとしています。今ある事業を、持続可能にするには ビジネスモデルの転換、事業の再編、M&A、新規事業の立上げ等を視野に入れなくてはならなくなってきているのです。 それには、まず、「今ある強み、人的資本・知的資本を正しく認識でき、どう生かせるか」を分析し、「足りない人的資本・知的資本を、どう育成または、調達するか」を考えれば、 いかなる事態にも柔軟かつダイナミックに対応できることでしょう。 しかし、多くの企業がまだ、この「人的資本・知的資本」の重要性に気づいていません。 そこで、連載のインタビュー3人目となる今回は、企業の人的資本・知的資本を可視化し、ジョイントベンチャーや、リーダーシッププログラム等によって、新規事業構築から事業再生までを手掛けられている、船橋様をお招きしました。

-

第8回 「知的資本経営こそ、日本企業の強みを発掘・再構築する源泉」 株式会社ICMG(ICMG Co., Ltd....

DXやジョブ制の導入が進み、SDGs、ESG投資等含め、企業価値に対する評価も変わり、 すべての業界でパラダイムが転換しようとしています。今ある事業を、持続可能にするには ビジネスモデルの転換、事業の再編、M&A、新規事業の立上げ等を視野に入れなくてはならなくなってきているのです。 それには、まず、「今ある強み、人的資本・知的資本を正しく認識でき、どう生かせるか」を分析し、「足りない人的資本・知的資本を、どう育成または、調達するか」を考えれば、 いかなる事態にも柔軟かつダイナミックに対応できることでしょう。 しかし、多くの企業がまだ、この「人的資本・知的資本」の重要性に気づいていません。 そこで、連載のインタビュー3人目となる今回は、企業の人的資本・知的資本を可視化し、ジョイントベンチャーや、リーダーシッププログラム等によって、新規事業構築から事業再生までを手掛けられている、船橋様をお招きしました。

-

第7回 「知的資本経営こそ、日本企業の強みを発掘・再構築する源泉」 株式会社ICMG(ICMG Co., Ltd....

DXやジョブ制の導入が進み、SDGs、ESG投資等含め、企業価値に対する評価も変わり、 すべての業界でパラダイムが転換しようとしています。今ある事業を、持続可能にするには ビジネスモデルの転換、事業の再編、M&A、新規事業の立上げ等を視野に入れなくてはならなくなってきているのです。 それには、まず、「今ある強み、人的資本・知的資本を正しく認識でき、どう生かせるか」を分析し、「足りない人的資本・知的資本を、どう育成または、調達するか」を考えれば、 いかなる事態にも柔軟かつダイナミックに対応できることでしょう。 しかし、多くの企業がまだ、この「人的資本・知的資本」の重要性に気づいていません。 そこで、連載のインタビュー3人目となる今回は、企業の人的資本・知的資本を可視化し、ジョイントベンチャーや、リーダーシッププログラム等によって、新規事業構築から事業再生までを手掛けられている、船橋様をお招きしました。

-

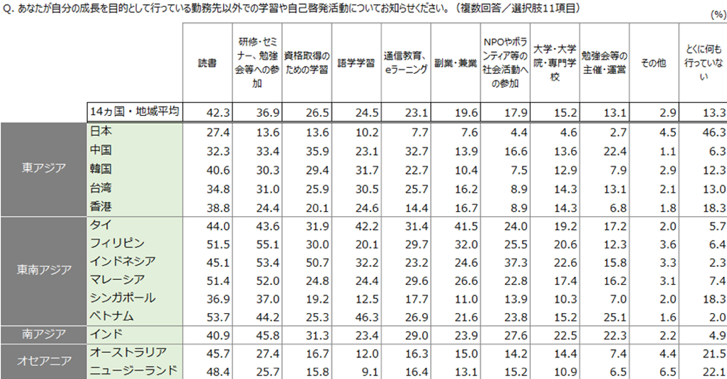

第6回 「なぜ、日本の企業人材育成は、海外から遅れを取っているのか?」 NPO法人 日本イーラ...

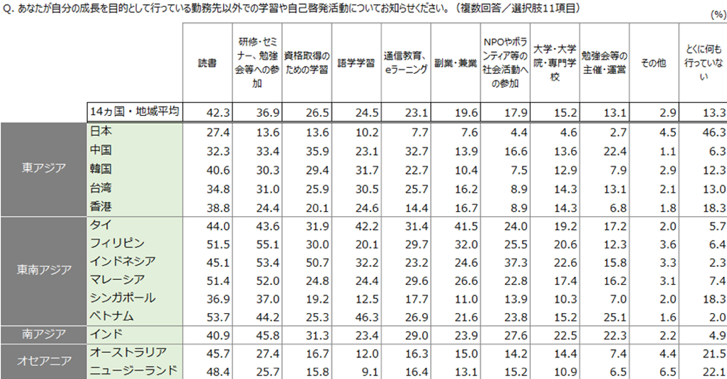

コロナ禍によって、私たちの働き方は大きな転換期を迎えています。これまでは遅々として進まなかったテレワークも、緊急事態宣言下では60%以上の企業が導入せざるを得ない状況となりました。リモートで仕事をするとなると、各自の仕事の内容と責任範囲が明確になっていなければならず、従来の働き方を大きく変えなくてはなりません。こうした影響から、従来のメンバーシップ制からジョブ制へと移行する企業も増えています。また、企業内ではペーパレスも進んでおり、生産性向上のためのDX、CX、人事部門ではHRテック(人事関連のDX。人的資源管理Human ResourcesとTechnologyを掛け合わせた語)等も導入されはじめました。デジタル化、RPA、AIの導入によって業務自体がロボットに置き換わってしまうケースもあり、ビジネス全般が大きな変革を余儀なくされている状況か、企業は、ビジネスモデルを変え、ビジネス自体を再構築しなくてはならなくなっています。こうした状況下において、これまでとは、企業で働く人材に求められるスキルやコンピテンシー、また、企業内人材教育のあるべき姿も変わってきています。そこで、今回は、永く企業内人材育成を手掛けられ、企業内人材教育、および、eラーニングの導入等に貢献され、20数年海外企業の人材育成ベンチマーク調査をなさって海外と日本の本質的な違いもよくご存じである、小松名誉会長とインタビュー&セッションしました。

-

第5回 「なぜ、日本の企業人材育成は、海外から遅れを取っているのか?」 NPO法人 日本イーラ...

コロナ禍によって、私たちの働き方は大きな転換期を迎えています。これまでは遅々として進まなかったテレワークも、緊急事態宣言下では60%以上の企業が導入せざるを得ない状況となりました。リモートで仕事をするとなると、各自の仕事の内容と責任範囲が明確になっていなければならず、従来の働き方を大きく変えなくてはなりません。こうした影響から、従来のメンバーシップ制からジョブ制へと移行する企業も増えています。また、企業内ではペーパレスも進んでおり、生産性向上のためのDX、CX、人事部門ではHRテック(人事関連のDX。人的資源管理Human ResourcesとTechnologyを掛け合わせた語)等も導入されはじめました。デジタル化、RPA、AIの導入によって業務自体がロボットに置き換わってしまうケースもあり、ビジネス全般が大きな変革を余儀なくされている状況か、企業は、ビジネスモデルを変え、ビジネス自体を再構築しなくてはならなくなっています。こうした状況下において、これまでとは、企業で働く人材に求められるスキルやコンピテンシー、また、企業内人材教育のあるべき姿も変わってきています。そこで、今回は、永く企業内人材育成を手掛けられ、企業内人材教育、および、eラーニングの導入等に貢献され、20数年海外企業の人材育成ベンチマーク調査をなさって海外と日本の本質的な違いもよくご存じである、小松名誉会長とインタビュー&セッションしました。

-

第4回 「なぜ、日本の企業人材育成は、海外から遅れを取っているのか?」 NPO法人 日本イーラ...

コロナ禍によって、私たちの働き方は大きな転換期を迎えています。これまでは遅々として進まなかったテレワークも、緊急事態宣言下では60%以上の企業が導入せざるを得ない状況となりました。リモートで仕事をするとなると、各自の仕事の内容と責任範囲が明確になっていなければならず、従来の働き方を大きく変えなくてはなりません。こうした影響から、従来のメンバーシップ制からジョブ制へと移行する企業も増えています。また、企業内ではペーパレスも進んでおり、生産性向上のためのDX、CX、人事部門ではHRテック(人事関連のDX。人的資源管理Human ResourcesとTechnologyを掛け合わせた語)等も導入されはじめました。デジタル化、RPA、AIの導入によって業務自体がロボットに置き換わってしまうケースもあり、ビジネス全般が大きな変革を余儀なくされている状況か、企業は、ビジネスモデルを変え、ビジネス自体を再構築しなくてはならなくなっています。こうした状況下において、これまでとは、企業で働く人材に求められるスキルやコンピテンシー、また、企業内人材教育のあるべき姿も変わってきています。そこで、今回は、永く企業内人材育成を手掛けられ、企業内人材教育、および、eラーニングの導入等に貢献され、20数年海外企業の人材育成ベンチマーク調査をなさって海外と日本の本質的な違いもよくご存じである、小松名誉会長とインタビュー&セッションしました。

-

第3回 「なぜ、日本のDX(デジタルトランスフォーメーション)は進まないのか?」 名古屋大学...

日本のDXを成功させるには、どうすればよいでしょうか?

-

第2回 「なぜ、日本のDX(デジタルトランスフォーメーション)は進まないのか?」 名古屋大学...

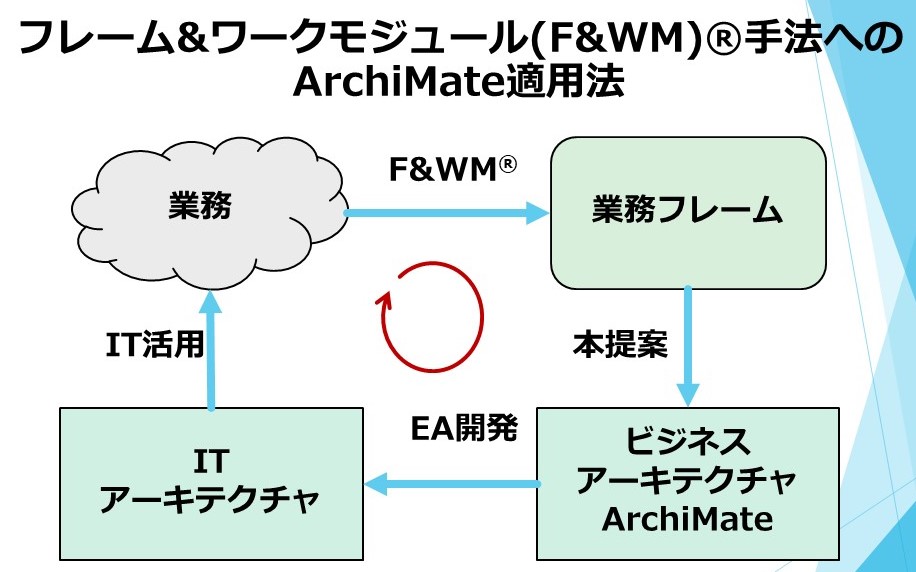

コロナ禍によって、テレワークや、DX推進への意識づけ、ジョブ制の導入等が一気に進み始めています。しかし、DXについては、その本質を理解できず、社内でDX推進チームは結成されはしたものの、うまく進められていない企業も少なくありません。実は、日本のDXの遅れはかなり深刻であり、欧米のみならずアジア諸国にも遅れを取っており、このままでは日本がデジタル後進国にもなりかねない由々しき課題です。そこで、今回は、経済産業省の研究委員、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のフェロー等、日本のDXをけん引する要職に就かれている、名古屋大学名誉教授の山本修一郎先生をお招きして、日本の経営者の皆様に、「なぜ、日本のDXは進まないのか?」という根本的な課題についてお聞きしたいと思います。まずは、山本先生のプロフィールをご紹介させていただきます。山本先生は、NTTデータの技術開発本部副本部長、同社初代フェロー、システム科学研究所所長を経られて、名古屋大学教授となられました。さらに、今春開学する、名古屋国際工科専門職大学にて教授にご就任される予定です。

-

第1回 「なぜ、日本のDX(デジタルトランスフォーメーション)は進まないのか?」 名古屋大学...

コロナ禍によって、テレワークや、DX推進への意識づけ、ジョブ制の導入等が一気に進み始めています。しかし、DXについては、その本質を理解できず、社内でDX推進チームは結成されはしたものの、うまく進められていない企業も少なくありません。実は、日本のDXの遅れはかなり深刻であり、欧米のみならずアジア諸国にも遅れを取っており、このままでは日本がデジタル後進国にもなりかねない由々しき課題です。そこで、今回は、経済産業省の研究委員、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のフェロー等、日本のDXをけん引する要職に就かれている、名古屋大学名誉教授の山本修一郎先生をお招きして、日本の経営者の皆様に、「なぜ、日本のDXは進まないのか?」という根本的な課題についてお聞きしたいと思います。まずは、山本先生のプロフィールをご紹介させていただきます。山本先生は、NTTデータの技術開発本部副本部長、同社初代フェロー、システム科学研究所所長を経られて、名古屋大学教授となられました。さらに、今春開学する、名古屋国際工科専門職大学にて教授にご就任される予定です。

プロフィール

株式会社ベーシック

代表取締役 田原 祐子 (たはら ゆうこ)

社会構想大学院大学「実践知のプロフェッショナル」を養成する実務教育研究科教授、 日本ナレッジ・マネジメント学会理事

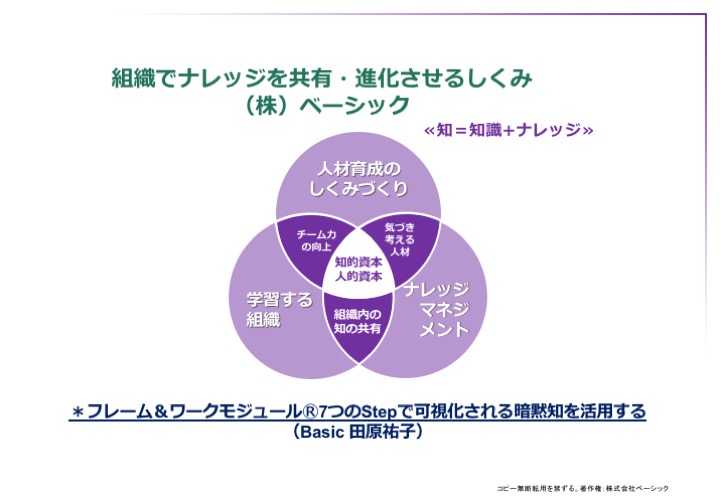

仕事ができる人材は、なぜ、仕事ができるかという“暗黙知=ナレッジ”を20年前から研究し、これらをモデリング・標準化・形式知化(マニュアル、ノウハウリスト、システム等の社内人材を育成する仕組み)を構築。企業内に分散する暗黙知やノウハウを組織開発・人材育成に活用する、【実践知教育型製ナレッジ・マネジメント】を提唱し、社内インストラクターの育成にも寄与。約1500社、13万人を育成指導。

トップマネジメントや、次世代を担うエグゼクティブの、コンピテンシー分析・意思決定暗黙知の形式知化や、企業内の知財の可視化(人的資本・知的資本・無形資産含む)にも貢献し、上場企業2社の社外取締役も拝命している。

環境省委託事業、経産省新ビジネスモデル選定委員、特許庁では特許開発のワークショップ実施。2021年より、厚生労働省「民間教育訓練機関における職業訓練サービスの質向上取組支援事業」に係る運営協議会および認証委員会委員。

暗黙知を形式知化するフレーム&ワークモジュールRという独自メソドロジーは、全国能率大会(経産省後援)で、3年連続表彰され、導入企業は、東証一部上場企業~中小企業、学校・幼稚園、病院・介護施設、研究開発機関、伝統工芸、弁護士、知財事務所等。DX・RPA・AIとも合致。営業部門は、Sales Force Automation、Marketing Automation、一般部門では、Teams・SNSツール・Excel等も活用可能。

著書15冊、連載・ビジネス誌執筆等、多数。

Webサイト:株式会社ベーシック