ビジネスの著作権

-

はじめに 情報化社会において簡単に素早く、社内で情報共有することは企業にとっても重要ですが、皆さんの会社では、日々の経済ニュースや業界の動向などを社員同士でシェアするために、例えば新聞紙面をコピーして社内で回覧したり、PDF化して共有フォルダに格納したり、はたまたイントラネットに掲載したり…などなどしていませんか? 「営利目的ではないから問題ない」、「社内だけだから大丈夫」、という思いでついやってしまっているかもしれないその行為、実は著作権法上問題となる場合があります。 今回は、新聞記事の社内共有について、著作権法上の問題点を見ていきましょう。

-

著作権法上の著作物に該当しない情報は、著作権法による保護を受けることはできません。したがって、著作物に該当しない情報を無断で模倣しても、著作権侵害の責任を負うことはありません。しかしながら、著作物に該当しない情報のなかには、著作物と同様、場合によってはそれ以上に、情報の生産において相応の投資がなされ、経済的・商業的価値があり、社会的に有用なものがあります。こういった情報を無断で模倣した場合、違法となってしまい、何らかの責任を負うリスクはまったくないのでしょうか?

-

はじめに クラブハウスへ遊びに行くことはありますか?また、DJを経験したことはありますか? 筆者は若い頃、オールナイトのクラブイベントへ遊びに行き、色々な刺激があり楽しかったことを覚えています。このとき、DJさんが自ら曲を作って、回しやすい様にアレンジもしてなかなか大変だな…と思っていました。 しかし、色んなDJさんに聞いてみると、DJが自ら曲を作るのは寧ろ少数派と知りました。 お客さんに楽しんでもらうために、さまざまな音楽をかけることもあると思い、著作権法の観点から考えてみました。 本稿では、クラブハウスで他人の音源を使用する場合に注意すべきポイントと必要な手続きについてまとめています。若手のDJさんはもちろん、ベテランDJさんにも、ご一読いただけたらと思います。

-

はじめに 企業の知財渉外部門では様々な知的財産に関する契約業務があります。例えば、自社の知財を第三者に利用許諾(ライセンスアウト)する場合や、第三者の知的財産を利用する場合(ライセンスイン)、また自社の知的財産を譲渡したり第三者の知的財産を買い取ったりする場合(譲渡契約)等があり、適切な契約処理を行う必要があります。最近は第3次AIブームによるAI開発が活発になっていることから、益々このような業務が増えていくことが予想されます。 今回はこういった企業における契約相談の一つである著作権ライセンスアウトの業務についてご紹介させていただければと思います。

-

最近、原作と二次創作との関係などで、著作者人格権に関する話題が多く見受けられます。そこで、今回は、著作者人格権についてちょっと不思議なこと、そしてその性質について考えるのに役立つ論点について取り上げたいと思います。

-

クリエイタやプログラマなどが受託者となって作品やプログラムなどを創作し、これらの成果物を委託者に納入する業務委託では、著作権についての取り決めをしなかったために、委託者と受託者との間で後にトラブルになってしまうケースも珍しくありません。こうした事態を防止するために、業務委託契約書には著作権についてどのような取り決めを定めればよいでしょうか?

-

小説や漫画を読んでいるときに、作者がイメージするものを共有できているかわからず、どのような動きをするのか見てみたいと思うことがあります。特に漫画では、キャラクターが動く前と動いた後のシーン(場面)を明確に見ることができますが、例えば剣士の物語でどういう風に体を動かして相手の攻撃をいなしたのか、アニメ化されれば、その動きがわかりやすくなるだろうなと勝手ながら思うことがあります。 他方で、二次的に創作されたアニメ・映画の一部が、原作の小説・漫画を読んだときに感じたものと違和感がある場合もないわけではなく、この場合、やむを得ず修正する必要があったのだろうなどと想像することもあります。

-

著作権契約がなぜ重要か グラフィック、音楽、写真などの作品を生み出しましたら、それを世の中に提供し、評価を受けることになります。素晴らしい作品と評価を受けられれば嬉しい気持ちになるでしょう。 しかし、せっかくの渾身作が勝手に使われたり思いもよらない使われ方をしたりして悲しい気持ちになってしまうこともあり得ます。こうしたことを防ぐにはどうしたら良いのでしょうか。 そのためには、「著作権」や「著作者人格権」(以下まとめて「著作権等」といいます。)を活用するという方法があります。 生み出した作品が著作物であれば著作権等を取得することができ、取得した著作権等を活用することで、様々に創意工夫を凝らして創り出した作品を適切に利用してもらうことができます。 また、クリエイターが適切な対価を得るチャンスも得られます。しかしそのためには単に著作権等を保有しているだけでは不十分で、「著作権契約」をしっかりと行うことが欠かせません。 そこで、本記事では著作権契約の重要なポイントに絞って解説したいと思います。

-

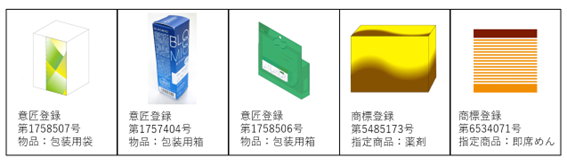

どのようなパッケージデザインでも著作権で保護されるの? -意匠権・商標権などによる保護の検討-

商品は、小売店等で箱や袋にパッケージされて陳列されているのを見かけます。このパッケージの表面には、購買意欲を喚起するために様々なデザインが施されています。商品のキャラクターを創作してキャラクターのイラストを描いたものや、シンプルに色彩で表現したものなどが見られます。前者はキャラクターのイラストを創作して描いているので、著作物性があり、著作権の保護対象になり得ると思われます。しかし、後者はシンプルなデザインであり、ありふれた表現に近づくほど創作性がなく、著作権で保護される可能性は低くなると思われます。 では、色彩などで表現したシンプルなパッケージデザインを保護したい場合には、著作権以外にどのような保護方法があるのでしょうか?以下に説明します。 意匠権による保護 意匠権では、製品の美的外観を保護することができます。 例えば、下記の意匠登録第1758507号では、包装用袋において、緑色の濃淡で表した菱形を複数配列したパッケージデザインが登録されています。 このような色彩で表現したパッケージデザインは、意匠権としては新規性・創作非容易性などの登録要件を満たせば保護されます。 但し、意匠は色彩のみでは登録されませんので、全体の形状を特定しておく必要があります。 意匠権では美的外観を保護するといっても純粋美術のような芸術性までは要求されません。 例えば、下記の意匠登録第1757404号では、包装用箱の表面に商品名や、その商品の説明などを描いた、主に文字からなるパッケージデザインとしてあります。 文字は基本的に情報伝達のために用いるものであり、万人が使用できるように独占は認められ難く、著作権では保護されにくいものですが、意匠権では、箱全体のデザインとして登録されることもあります。 また、例えば、下記の意匠登録第1758506号では、包装用箱に描かれた商品の使用説明のコマ割り部分が意匠登録されています。 商品の使用説明図は誰が描いても同じような図になるので著作権では保護されにくいといえますが、意匠権では上記と同様に登録要件を満たせば保護されます。 商標権による保護 商標権では、商標、つまり業として商品等に使用する文字、図形などを保護することができます。 商標権はデザインを保護する権利ではないのですが、他人の商品と識別するための図形又は模様などを商標登録することができ、結果としてパッケージデザインが商標権で保護されます。 例えば、下記の商標登録第5485173号では、横長直方体箱型の立体商標として登録されており、各面をサインカーブ状の境界で区切った黄色及び茶色の配色とし、その境界を薄くぼかして描いたデザインとしてあります。 このデザインを他者が無断で使用した場合は商標権侵害として使用の中止を求めることができます。 但し、商標権は、原則として指定商品又は指定役務(サービス)についての使用に権利が及ぶので、非類似の商品又は役務に使用された場合には権利が及びません。 また、デザインがシンプルになれば識別力がないと判断され、商標としての登録は難しくなりますが、商標の使用により有名になれば色彩のみでも登録されることがあります。 例えば、下記の商標登録第6534071号では、セピア色、白色及びオレンジ色の3色からなる、最上段及び最下段の縞模様を太くした横縞模様のデザインが描かれています。このデザインの袋の即席めんといえば、一度は見たことがあり、ある商品が思い浮かぶと思われます。このように色彩のみによるデザインでも、他人の商品と識別できる働きがあり、商標としての機能を有することもあるので商標登録されることがあり、その結果、パッケージデザインが保護されることになります。 不正競争防止法による保護 不正競争防止法では、他人の周知又は著名な商品等表示を無断で使用することを規制しています。よって、シンプルなパッケージデザインでも有名になれば不正競争防止法による保護が可能であると考えられます。 意匠権や商標権のように登録手続きを必要としない利点がありますが、実際に争うことになった場合には、周知であることなどの証拠集めに手間取るなどの立証の困難性があります。 まとめ パッケージデザインは著作権での保護が厳しそうでも、意匠権、商標権又は不正競争防止法による保護が可能な場合があります。しかし、各権利にメリット・デメリットがあり、例えば、意匠権は世間に公開してしまうと原則として取得することができないなどのデメリットがあります。そのため、パッケージデザインの保護を図っておきたい場合には、開発段階で弁理士に相談することをお薦めいたします。

-

ある会社Xの従業員Aさんが独創性のある素敵な絵を描きました。その絵をある会社Xは販促等の為に自由に使いたいと考えています。権利制限規定の場合を除いて、著作権法上、会社Xは自由に使えるでしょうか。

-

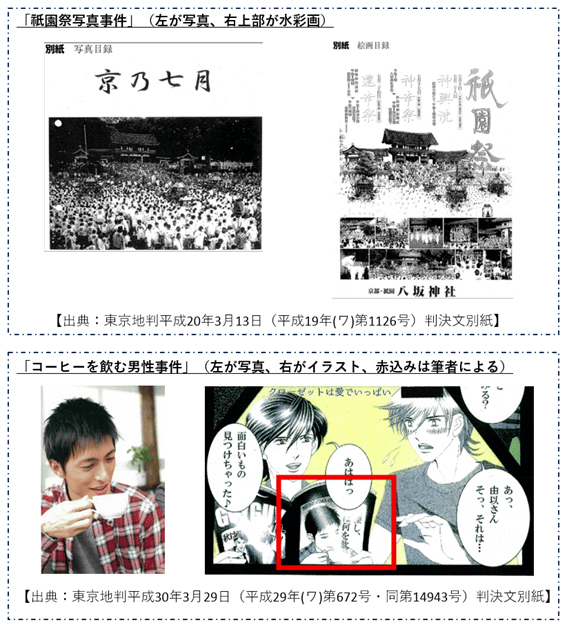

業務上使用するための著作物の無断複製が私的使用のためと言えるかについて〜舞台装置事件〜

東京地裁昭和48年(ワ)第2198号昭和52年7月22日判決 著作物の無断複製は著作権者が有する複製権を侵害することになります。しかし、私的使用のためになされる複製は例外的に許容されています。この事件では、企業の内部で使用する目的でする複製が、ここにいう「私的使用のための複製」に該当するかが争われました。

-

皆さま、文化庁が構築した「著作権契約書作成支援システム」についてご存じですか? このシステムは、口頭契約によるトラブルの回避などを目的として、一般の方々を対象者とし、いくつかの利用場面について、著作権等に関する一般的な契約書式のひな型を提供する、文化庁が開設したウェブサイトで、なかなかの優れものです。そこで、今回はこの「著作権契約書作成支援システム」について、簡単にご紹介します。

-

著作権の譲渡契約書に著作者人格権の不行使特約(不行使条項)があったときの対応

クリエイターの皆さんがイラストや写真などの制作物を依頼者に納品をした際、著作権も譲り受けたいという申し出を受けたことがあるかもしれません。こうした場面では、著作権の譲渡の際に、著作者人格権についての取り決めも交わされることがあります。本記事では、納品先から著作者人格権を行使しない旨の契約条項(不行使特約)を提示され同意を求められた場合の対応方法について解説します。

-

ネット上に公開された画像を拝借してパワポのプレゼンを作っても大丈夫?

皆さんは、プレゼン用のパワポのスライドを作成する際、スライドをより綺麗にするために何かイラストを入れたい、でも手持ちのファイルにはうまくフィットしたものがない、ネットで検索してみたらいいものが見つかったので、これを拝借しようと思ったことはないでしょうか? 私は仕事でプレゼン資料を作る際、ネット検索していて「このイラストいいな。プレゼンに使うと受けそうだ。」とふと思ったことが何度かあります。でも、これは著作権法との関係で問題にならないのでしょうか?今回はその点を少し考えてみたいと思います。

-

差止手続きは税関へ 著作物に係るキャラクター等を無断で使用した商品や海賊版DVD等、いわゆる著作権侵害物品(模倣品)を水際(日本への輸入時又は日本からの輸出時)で差止めたい場合、税関に対して差止手続きを執ることを申立てる「輸入(輸出)差止申立て」を行うことができます。差止申立ては、原則として、著作権者又は著作権者から著作権の譲渡を受けた者のみが申立人として行うことができます。申立てが受理されると、税関側において、侵害の疑いがある貨物が発見された場合に、その貨物が本当に侵害品に該当するのか否かを判断する、「認定手続」が開始されるようになります。「認定手続」が開始されると、税関は、権利者、輸入者(輸出者)双方の意見を求めて侵害の有無を判断します。「認定手続」で侵害認定となった場合は、当該貨物が没収され、廃棄となります。以下、「輸入(輸出)差止申立て」の手続きについて詳しく説明していきます。 著名なキャラクターに係る商品等の模倣品については、申立てがなくとも税関の職権で差止められることがありますが、通常は、まず税関に対して輸入差し止め手続き又は輸出差止手続きを執ることを申し立てるための申立て相談を行うことが必要となります。申立て相談は、全国に9つある税関本関(函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎、沖縄地区)のいずれでも行うことができます。

-

サッカー・ラグビーなどのスポーツ中継のテレビ番組を店舗・事務所で流したい時の著作権法上の注意点

2022年にはサッカーワールドカップ、2023年にはラグビーワールドカップが予定されています。読者の皆様の中には、こうしたスポーツイベントのテレビ放送を楽しみにされている方もいらっしゃるかと思います。テレビ番組は、自宅においてリアルタイムで鑑賞されることはもちろん、録画をして後日鑑賞することも認められています。鑑賞は著作物の享受であって、著作権法上の利用行為ではありませんし、ご自身が鑑賞するための録画は、私的使用のための複製だからです。では、サッカー・ラグビーなどのスポーツ中継のテレビ番組は、店舗や事務所で流すことは認められるのでしょうか。著作権法の観点から解説します。

-

著作権あるある質問の1つに、「社内資料で使っていいですか?」というものがあります。例えば以下のような行為です。 ・インターネット上の画像をダウンロードして社内資料で使用する ・雑誌等の一部をコピーして社内資料で使用する 社内資料で使えそうな画像をインターネットから拾ってきたり、雑誌中の記事や写真をスキャンして取り込んでみたりすることは、いかにもありそうな話です。 一方で、インターネット上の画像や雑誌中の記事、写真等は、いずれも著作物である場合が少なくありません。それらをダウンロードしたりコピーしたりして社内資料で使う行為は、著作物の複製行為に該当します。 上記のような複製行為が著作権法上問題無いかどうか、著作権法の基本的なことであり、また、とても大切なことなので、この機会にお話ししたいと思います。

-

著作権は、どの様にして取得するかご存知ですか?特許、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権は、発明、考案、意匠(プロダクトデザイン等)、商標の内容を示す出願書類を特許庁に提出して、一定の条件を満たしたものについてのみ、発生します。著作権は、文化庁管轄のものですが、文化庁に対して何か手続きをして発生するものではありません。著作権は、著作物を創作的した(創作的に表現した)だけで、著作物を創作した著作者に自動的に発生します。それなのに、弁理士等の専門家に相談したときに、著作物に関して、確定日付をすることを提案されて、なぜそのようなことが必要なのか疑問に感じたことはありませんか?確定日付とは何か、どうして確定日付をオススメされたのか、説明させて頂きます。

-

著者はSNSや動画配信などを趣味で行っています。しかし、絵心が小学生低学年レベルのまま弁理士になってしまったので、フリー素材を良く使用させていただいております。 なお、弁理士には絵心は不要みたいです。 フリー素材をタイトルに使用している動画などは良く見かけると思いますが、ここではもう少し考えを深めて、このフリー素材を商標としても使用しても良いものか考えます。

-

はじめに 運動能力向上や健康増進のためのトレーニングやエクササイズの方法には様々なものがあり、また、日々、新しく画期的なトレーニングやエクササイズが考え出されています。 独自に考え出したトレーニング等の中には、なるべくその効果を大きくするために非常に緻密な工夫を凝らしたものや、豊富な知識と経験がなければ考え出すことが難しいものも多くあります。 プロのトレーナーにとっては、独自に考えたトレーニング等は、まさに「知的財産」(目に見えないけれど財産的な価値を持つもの)といえます。 筆者は、あるトレーニングを推奨する団体の顧問をしていますが、その団体にとっても独自のトレーニング等は、最大の財産と考えており、適切に保護し、活用することに大きな力を注いでいます。 しかし、トレーニング等は特許法上の発明(自然法則を利用した技術的思想)に該当しづらいですし、著作権法の中でも著作物として例示されていないこともあり、その保護にはかなりの工夫を要する、というのが私の経験則です。 ここでは、そんなトレーニング等に関する「知的財産」の中でも、特に「著作権」について説明していきます。

-

巣ごもり需要と言われて久しい昨今、筆者もインターネットで買い物をする事が好きで、一般的な消耗品から、ちょっとマニアックなモノまでクリック一つで自宅に届くという便利な世の中になった時代を満喫しています。 その中で気になったのは、モール型のECサイトを閲覧している際、ある商品について、同じ画像・同じ売り文句・同じ価格で販売しているお店が複数あることです。同じ販売主が店舗名を変えて売りに出しているのかな?と思っていました。誰でも容易にECサイトを始められることもあり、うっかり問題が生じないか著作権の観点から記載させて頂きます。

-

キャラクターのぬいぐるみを店頭に展示することは著作権を侵害するか

街中を歩いていると、美容室や飲食店などの店頭に、キャラクターのぬいぐるみが置かれていることがあります。どことなくほっとする街の風景ですが、これを法的な目線で見てみたらどうでしょうか。著作権の専門家である弁理士が解説します。

-

スピーカーの開発過程において、音質試験のために著作権者の許諾を得ずに音楽を流した場合、著作権侵害となりますか?

A:その音質試験が、会場に一般の人々を招待して行うような場合は、試験のための利用であると同時に、一般の人々は著作物に表現された思想又は感情を享受しているため、著作権侵害となる可能性があります。一方、開発員のみがスピーカーの音質を確認するためにその音楽を聴くのであれば、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為」となり、著作権が制限されるため、著作権侵害とはなりません。 以下、著作権侵害となる場合と著作権者の権利が制限される場合(著作権侵害とはならない。)の考え方について解説します。 著作権侵害と権利制限規定 著作権法では、著作物の利用行為(下記、①~⑪)を規定し、著作権者から許諾を得ることなくそれらの利用を行った場合は著作権侵害に該当すると規定しています。 著作物の利用の類型 ①複製、②上演及び演奏、③上映、④公衆送信・伝達、⑤口述、⑥展示、 ⑦頒布、⑧譲渡、⑨貸与、⑩翻訳・翻案、⑪二次的著作物の利用 しかし、あらゆる利用行為について常に著作権者からの許諾が必要であるとすると、著作物の公正な利用を図ることができなくなる恐れがあります。そこで、著作権法では一定の場合に著作権を制限し、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用することができるような規定(権利制限規定)を多数設けています。そして、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」は著作権者の権利が制限される規定の一つです。 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用 「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」の場合には、つまり、著作物に表現された価値を享受しない利用の場合であれば、著作権者に許諾を受けていなくても、その著作物を利用することができます。 利用できる場合の典型例として以下のものがあります。 ①技術の開発等のための試験の用に供する場合 ②情報解析の用に供する場合 ③人の近くによる認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合 ④①~③以外の場合であっても、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合 但し、①~④に該当する場合であっても、必要と認められる限度での利用でなければならず、且つ、著作権者の利益を不当に害する場合は権利制限の対象とはなりません。つまり、利用に際しては、著作権者の許諾を得る必要があるということになります。 「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為」の具体例 それでは、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為」にはどのようなものがあるのでしょうか。文化庁は、以下のような具体例を挙げています。 ・人工知能の開発に関し人工知能が学習するためのデータの収集行為、人工知能の開発を行う第三者への学習用データの提供行為 ・プログラムの著作物のリバース・エンジニアリング ・美術品の複製に適したカメラやプリンターを開発するために美術品を試験的に複製する行為や複製に適した和紙を開発するために美術品を試験的に複製する行為 ・日本語の表記の在り方に関する研究の過程においてある単語の送り仮名等の表記の方法の変遷を調査するために,特定の単語の表記の仕方に着目した研究の素材として著作物を複製する行為 ・特定の場所を撮影した写真などの著作物から当該場所の3DCG映像を作成するために著作物を複製する行為 ・書籍や資料などの全文をキーワード検索して,キーワードが用いられている書籍や資料のタイトルや著者名・作成者名などの検索結果を表示するために書籍や資料などを複製する行為 (文化庁著作権課「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方」参照) これらの行為は、いずれも著作物に表現された価値を享受しない利用に該当するため、著作権者の許諾を得ることなく利用をすることが可能です。 「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為」に該当するかの判断基準 著作物の利用行為が「享受」を目的としているか否かは、著作物等の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断すると考えられます。(文化庁著作権課「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方」参照) したがって、上述した具体例以外であっても、「享受」を目的としていなければ、著作権者の許諾を得ることなく利用をすることが可能です。 こうした判断基準については、今後具体例が蓄積していくことによって、より明確になっていくものと考えられます。

-

自分の作品をビジネスで有効活用したい!どんな活用の仕方があるの?どんなことに気をつけたらよいの?

まず著作物であるかを確認 自分の作品は著作物に該当しますか? 自分の作品が著作物に該当しない場合でも、勿論有料での利用契約をすることは可能です。しかし、この場合は、秘密保持契約(NDA)前・利用契約前に契約相手にそれを見せないことをお勧めします。契約前にそれを相手に見せて、その後、その相手が契約もせずにそれを真似たものを作り販売などをしてしまったような場合、それについての責任を追及することは、法的に難しいからです。 一方、自分の作品が著作物に該当すれば、利用料を得たり、作品とともに自分の名前を表示して知ってもらう機会を増やすなどビジネスに活用できるとともに、著作権を侵害された場合は、差止・損害賠償請求等が出来ます。まず、自分の作品が著作物に該当するかを確認しましょう。 どんなものが著作物に該当するかについては、「弁理士の著作権情報室」の「どのようなものが著作権の保護対象(著作物)になるのでしょうか? 」で確認出来ます。

-

著作物を創作した人が、著作者として著作権を持つことは当たり前ですよね。では、自分が創作した著作物であれば、自分が著作者として必ず著作権を持つことができるのでしょうか。実は、自分が創作した著作物であっても、著作者ではなく著作権を持てない場合があるんです。それがいわゆる「職務著作」です。

-

©、®、™、SMのマークが、書籍の奥付、ウェブサイト、商標に記載されている場合があります。これらのマークには意味がありますので、マークの意味について解説します。 ©マークについて ©マークは、Copyright(著作物)の第一文字目である「C」に由来するマークであり、このマークが付されたものに著作権があることを表しています。しかしながら、我が国においては、著作物の完成と同時に著作権は発生すると著作権法が定めているため、©マークの有無は著作権の有無に影響しません。 ©マークが用いられるようになったのは、各国の著作権制度の差異によるものです。過去、アメリカ合衆国及び少数の国々が、著作権による保護を求める要件として、行政庁等の政府機関への登録を必要としていたことがあり(これを「方式主義」といいます。)、他方、日本やヨーロッパ諸国などの多数の国々は、著作権に関する「ベルヌ条約」に加盟し、保護を求めるための要件に登録は不要としていたため(これを「無方式主義」といいます。)、「ベルヌ条約」に加盟する無方式主義を採用する国々の著作権者は、アメリカ合衆国等の一部の国々において、登録を受けなければ著作権による保護を受けられないという不都合が生じていました。このような不都合を是正するため、1952年に「万国著作権法条約」が制定され、著作物に、©マーク、著作権者の氏名、最初の発行年、の三つを表示することによって、方式主義を採用する国々においても登録された著作物と見なして、著作権法による保護を受けられるようになりました。 このような歴史により、多くの著作物に©マークが表示されるようになりましたが、「ベルヌ条約」と「万国著作権法条約」の両方に加盟する国においては、「ベルヌ条約」が優先すると定められています。現在、世界のほとんどの国が「ベルヌ条約」に加盟しているため、©マークが無くても不利益を受けることはほとんどありません。

-

グラフィックデザイナーにロゴなどの制作を依頼するときの注意点について

企業活動の中で、グラフィックデザイナーに「ロゴ」や「シンボルマーク」「イラスト」といったグラフィックデザインの制作を依頼することがあります。依頼主である企業は、その対価を支払うことで、グラフィックデザインの納品を受け、企業活動においてそのグラフィックデザインを使用するわけですが、著作権法上、どのような注意点があるのでしょうか。

-

A :著作者とは、著作権法では、「著作物を創作する者」と規定されています。つまり、音楽は作詞家や作曲家、小説は小説家、マンガは漫画家、イラストはイラストレーター、絵画は画家、写真はカメラマンが著作者となります。 なお、著作者には、その創作した著作物の著作者人格権と著作権が原始的に帰属することとなります。 お金やアイデアを出しただけの人は著作者ではありません 著作物の創作に何らかの関与をしていると、ついつい「自分も著作者では!?」と思ってしまいがちです。しかし、著作者とは、「著作物を創作する者」ですので、あくまでも著作物を実際に創作した者だけが著作者であって、次のような人たちは著作者ではありません。 (1)製作費を出しただけの者 (2)アイデアを出しただけの者 (3)監修しただけの者 (4)補助的作業をしただけの者(アシスタント) 例えば、芸能人のエッセイをゴーストライターが執筆していた場合は、その芸能人がアイデアを出し、その本に著者名としてその芸能人の氏名が表示されていて、出版社が出版費用を出したとしても、著作者は、実際に文章を執筆したゴーストライターということになります。 また、ビジネスシーンにおいて、自社の広告やホームページ等の媒体の制作を外部のデザイン会社に外注した場合、自社がその制作費を負担し、アイデアを出し、自社の名称が媒体に表示されていたとしても、その著作物の著作者は、外注先であるデザイン会社となります。 著作権は、著作者に原始的に帰属しますので、もし、あなたの会社が、外注先のデザイン会社に無断で、その媒体を勝手に別の媒体に転用したりすると、そのデザイン会社の著作権を侵害するおそれが生じます。著作権を侵害した場合は、外注先のデザイン会社の請求により、あなたの会社は、その転用して作成した媒体を廃棄しなくてはなりませんし、場合によっては損害賠償を支払うことにもなってしまいます。 「うちの会社は外注先のデザイン会社と仲が良いので大丈夫!」と思いがちですが、将来仲が悪くなってから後悔しないために、著作物を外注して制作してもらった場合は、その外注先との間で「著作権譲渡契約」を締結して、その著作物の著作権を譲り受けておくことをおすすめします。