SNSにおける著作権

はじめに

近年、認知度の向上、ブランド力や集客力の強化などを目的として、企業がSNSを活用する例が増えています。適切な運用を行えば、幅広い範囲に短時間で情報が広がるというSNSの特徴を生かした、低コストで広範囲なプロモーション活動が可能となります。

但し著作権や肖像権といった既得権に対する配慮を欠くと、逆にその高い拡散力があだとなり、炎上リスクや権利侵害が問題となる場合があるため注意が必要です。

そこで今回は、SNSの運用にあたり注意すべき点を、著作権の観点から考えてみたいと思います。

著作権について

他人が作成したキャラクター、画像や動画、音楽や文章などは原則として著作権が発生しています。著作権を有している著作権者は、著作物を有形的に再製する(コピーする)権利(複製権)や、放送、有線放送、インターネット等、公衆向けに 送信する権利(公衆送信権)を専有していますので、これらを他人がSNSのサーバに「複製」し、世界中のユーザが閲覧できるよう「公衆送信」した場合、著作権者の有する「複製権」や「公衆送信権」を侵害することになってしまいます。そのため、これらを無断で利用することのないよう留意する必要があり、どうしても利用したい場合は、事前に著作権者の許諾を得る必要があります。

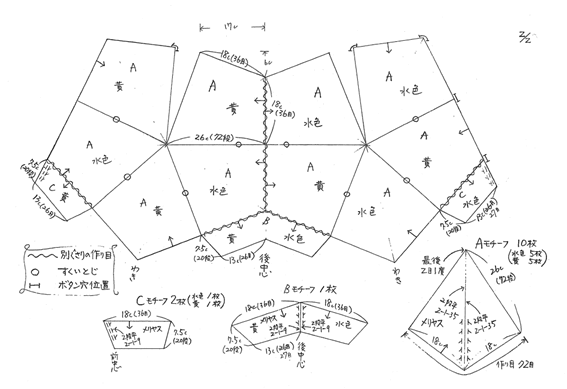

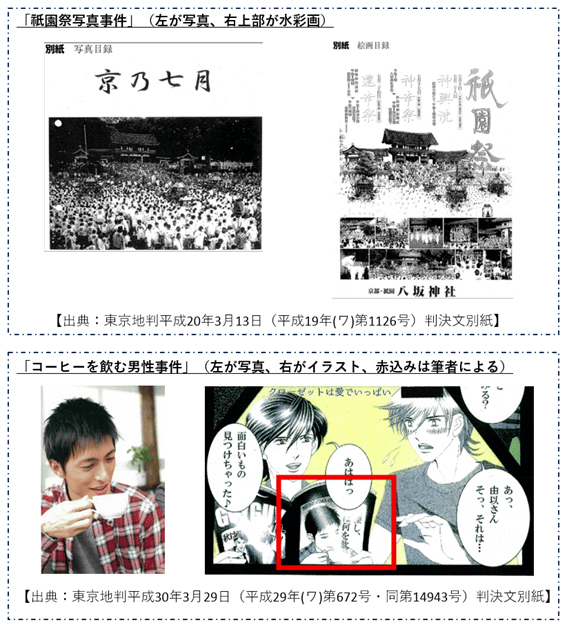

引用について

上記のように、他人の著作物を利用する際は原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、著作権法には「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」旨が規定されており、一定の要件を満たせば著作権者の許諾なしに著作物を利用できる場合があります。

1.すでに公表されている著作物であること

例えば私的な手紙やメッセージ等、公表されていない著作物は引用することができません。

2.公正な慣行に合致すること

著作権法上「公正な慣行」が明確に定義されているわけではありませんが、著作物の種類や引用の目的など、社会通念に照らして許される範囲で利用する必要があります。

3.報道、批評、研究などの引用の目的上正当な範囲内であること

質的にも量的にも自己の著作物が主体であり、引用する他人の著作物は従たる存在でなければなりません。大部分を他人の著作物が占め、周囲に自己の短いコメントを付ける程度では引用とは言えません。また、引用する他人の著作物と、自己の著作物とが明瞭に区別されている必要があります。

4.「出所の明示」が必要

なお、引用を行う場合は引用する著作物の出所の明示が義務付けられています。

引用の詳細については、「著作権のルール 引用について」をご参照下さい。

リツイートについて

X(旧Twitter)では、他人の興味深いツイートを自分のフォロワーと共有するためにリツイートすることがありますが、特に氏名が表示されている画像であって無断掲載されている可能性があるツイートにリツイートした場合、著作者人格権の侵害となるおそれがあります。そのようなツイートにリツイートするのは避けたほうがよいでしょう。詳細は「リツイートに潜むリスク」をご覧ください。

楽曲の利用について

動画を投稿する際、BGMに他人の楽曲を利用したいと思われる方も多いと思います。楽曲にも作詞者、作曲者それぞれに著作権が発生しますので、これを利用する場合原則として著作権者である作詞者、作曲者の許諾を得る必要があります。ただしJASRACやNexToneといった著作権管理団体と包括的な利用許諾契約を締結している、Instagram、TikTok、YouTube、ニコニコ動画などの動画投稿サービスを用いて、そこで提供されている楽曲を利用する場合、事前に著作権者の許諾を得る必要はありません。

JASRAC が利用許諾契約を締結しているサービスについては「利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧」をご参照下さい。

音源について

上記の通り、JASRACやNexToneといった著作権管理団体と包括的な利用許諾契約を締結している動画投稿サービスを用いて、そこで提供されている楽曲を利用する場合、事前に著作権者の許諾を得る必要はありませんが、例え同じ楽曲であってもCDやダウンロードミュージック等、市販の音源をBGMとして利用する場合、いわゆる「原盤権」に留意する必要があります。「原盤権」は著作権法上明確に定義されているものではありませんが、一般的には「レコード製作者の権利」や「実演家権」を中心とする著作隣接権と理解されています。

JASRACやNexToneは、著作隣接権の管理は行っていませんので、市販の音源をBGMとして利用する場合、レコード製作者等の著作隣接権者の許諾を得る必要があります。

なお日本レコード協会のウェブサイトには、音源の利用に関する許諾窓口連絡先が案内されていますのでご参照ください。

一般社団法人 日本レコード協会

まとめ

SNSを運用するにあたって気を付けるべき点はこれだけではありませんが、企業のPRのために安心してSNSを利用していただけるよう、特に留意すべき事項を著作権法上の観点から簡単にお話しました。せっかく良い商品やサービスを提供してもSNSで他人の著作権や著作者人格権を侵害してしまっては炎上事案に発展しかねず、かえってイメージダウンになりかねませんので、そのようなことのないよう、参考にしていただければと思います。

令和6年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 瀬川 左英

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。

また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。

- 北海道会https://jpaa-hokkaido.jp/conferences/

- 東北会https://www.jpaa-tohoku.jp/consultation.html

- 北陸会https://www.jpaa-hokuriku.jp/consult/

- 関東会https://www.jpaa-kanto.jp/consultation/

- 東海会https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html

- 関西会https://www.kjpaa.jp/beginner/consul

- 中国会https://www.jpaa-chugoku.jp/activity/

- 四国会https://jpaa-shikoku.jp/consult/

- 九州会https://www.jpaa-kyusyu.jp/sodankai/