トレース行為の指摘と名誉毀損

はじめに

近時、ネット上でコンテンツが公表され、SNS等で拡散されることが珍しくありませんが、それに伴い、公表したコンテンツについて、パクリである等発信がなされ、いわゆる炎上が発生することも少なくありません。特に、あの作品は、誰々の作品をトレースしたものだ、いわゆる「トレパク」だという様な批難がなされることもよくあります。

しかし、あるコンテンツがパクリ、著作権を侵害しているのかの判断は著名なコンテンツであっても難しく、当事者でもない第三者には判断できないことが多いです。

どのような場合に著作権侵害となるのか

まず、著作権を侵害しているというためには、他人の著作物に依拠していること、創作的表現が同一又は類似していることが必要です。

これをトレースの場合にあてはめてみましょう。トレースが行われているとすれば、それは他人の著作物に依拠していることになります。その結果できたコンテンツが、全く同一であれば類似性あり(この場合でも、依拠元のコンテンツの保護期間が経過している、許諾を得ている等著作権侵害にならない場合はあります)といえそうです。

でも、単に同一である、類似であるというだけではだめなのです。「創作的表現」が同一又は類似でなければなりません。いわゆるトレパクが問題とされる場合、一から十まで同じだということで指摘されるのではなく、顔の輪郭やポーズ、構図が一致しているとしてパクりだというような指摘がなされることが多いのですが、顔の輪郭やポーズ、構図が一致したとしても、「創作的表現」が類似しているとは必ずしもいえないのです。

創作的表現とは

著作権法上は「創作的表現」というところがポイントです。著作権が保護するのは著作物に限られ、その要件はいくつかあるのですが、思想又は感情を「創作的に表現したもの」であることが必要なのです。アイデアに属する、作風といったものは「表現」ではありませんので保護されません。また、創作的というのは、作者の何らかの個性が表れていればよいとされていますが、表現の性質上表現が一義的に決まってしまう場合(不可避的な表現)や、それ以外の表現を選択する余地が少なく誰がやっても同じような表現になる場合(ありふれた表現)には、創作性は否定されます。

したがって、あるコンテンツとあるコンテンツが類似しているというだけでは、著作権侵害であるとは判断できないのです。

トレース行為を指摘したことが名誉毀損とされた裁判例

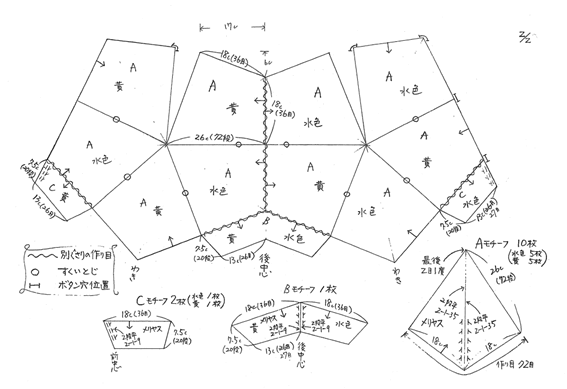

ここで一つの裁判例(令和2年(ワ)第25439号損害賠償等請求事件)を見てみましょう。この事件は、イラストレーターであるA氏と、漫画家兼イラストレーターであるB氏との紛争です。B氏は、A氏の作品がB氏の作品をトレースしたものであると指摘し、さらにB氏はブログやツイッター(現「X」)でトレースである等の見解(トレース疑惑として検証画像300点を掲載)を示したため、B氏の行為はA氏に対する名誉毀損に該当するとして、損害合計718万3000円を請求したものです。いわゆるトレパクが争われたものですが、著作権侵害ではなく、名誉毀損が争われた事案です。結果的にトレースを指摘されたA氏側が勝訴し、B氏はブログ等の削除と名誉毀損が争われた事案としては比較的高額な314万円の支払が命じられました。

名誉毀損の点については、イラストレーターを生業としている者へのトレース行為の指摘は、他人のイラストにフリーライドしてイラストを作成し、それを自身の作品として発表するとの印象を与えるもので、社会的評価を低下させるものとして名誉毀損にあたる行為であると判断されています。

ただし、摘示事実が真実であるかまたは真実であると信じることにつき相当の理由がある場合には、名誉毀損の成立が否定されます。この点についても、

A氏のイラスト作成が先(タイムスタンプ)のものが多数であったこと(依拠性が否定される)、線の重なりの一致はあるものの、標準的な人の顔のイラストは、解剖学的な人間の骨格に基づいて描かれるため、目、鼻、口、髪の毛、輪郭といったパーツの配置や形はほぼ同じになること、人の顔らしく見えるようにするため、例えば、眼と耳は同じ高さに揃える、正中線を書いて真ん中に鼻を描くといったルールが決まっていることなどから、その配置についての選択の幅は狭いことを指摘し、結果としてトレース行為を否定しています。

この判断は、著作物性の認定ではなく、線の重なりがトレース行為の根拠にならないことを論じるための部分ですが、著作権侵害を判断する場合のありふれた表現について創作性が認められないという考え方と同様です。

まとめ

このように、安易なトレース行為の指摘や著作権を侵害していることをSNS等の公の場で指摘することは避けるべきです。実際に自身の作品の著作権を侵害されていると考えた場合でも、著作権の専門家に一度相談することが大事です。

令和7年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁護士・弁理士 北岡 弘章

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。

また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。

- 北海道会https://jpaa-hokkaido.jp/conferences/

- 東北会https://www.jpaa-tohoku.jp/consultation.html

- 北陸会https://www.jpaa-hokuriku.jp/consult/

- 関東会https://www.jpaa-kanto.jp/consultation/

- 東海会https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html

- 関西会https://www.kjpaa.jp/beginner/consul

- 中国会https://www.jpaa-chugoku.jp/activity/

- 四国会https://jpaa-shikoku.jp/consult/

- 九州会https://www.jpaa-kyusyu.jp/sodankai/