著作物利用に関する裁定制度について(1)(いわゆる67条裁定)

はじめに

令和5年著作権法改正により、著作物利用に関する新しい裁定制度が設けられ、その施行が令和8年4月1日となることが令和7年5月23日付の閣議で決定されました。改正法はまだ施行前ではありますが、これまでの著作権法に設けられていた裁定制度と、改正法で新たに設けられる新しい裁定制度とがどう異なるのかについて、新しい裁定制度が設けられた経緯や制度の概要を、前後編2つの記事でご紹介します。

裁定を受けても著作権は移転しない

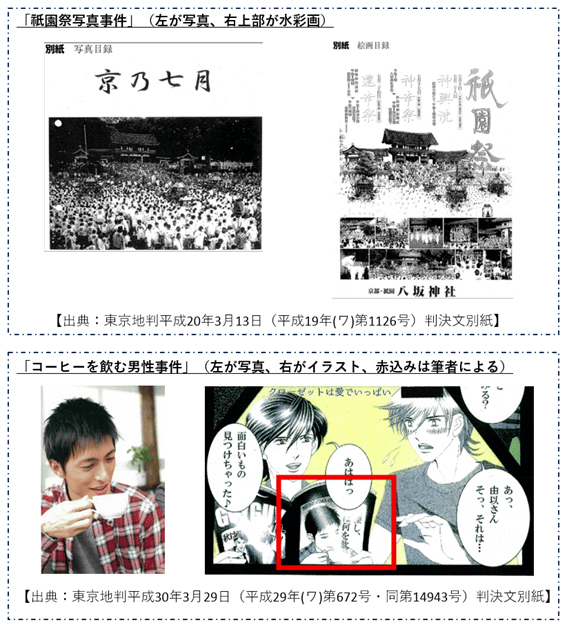

他人の著作物を利用したい場合に、著作権者の許諾を得るというのが基本的なアプローチですが、著作権者が不明である場合に、手続を経ることで利用をすることができる制度というのは、現行著作権法が制定される昭和50年の遙か前、明治32年の旧法制定時から存在しており、昭和9年に現在の裁定制度の原形ともいうべき制度が設けられました(現行著作権法では第67条に規定されているため、新しい裁定制度と区別するため「67条裁定」と呼ばれます)。

昨今、文化庁から、令和8年度より始まる「新しい裁定制度」についての情報発信がなされています。一方、インターネット上の一部において、文化庁長官の裁定を受けると、裁定を求めてきた他人に「著作権が移転する」と理解されているよう見受けられる投稿も見られます。しかし、仮に自らの著作物が裁定の対象となったとしても、著作権が移転することはありません。

また、理由を問わず裁定申請をしさえすれば著作物が勝手に使われてしまう、というものもあります。しかし、裁定が認められるためにはいくつかのハードルをクリアする必要があり、何でもかんでも申請をすれば裁定を受けられるというものでもありません。

裁定制度は、あくまでも著作権者が不明であるために利用することができずに死蔵している著作物を条件付きで利用できるようにするというもので、米国における「強制許諾制度」とも異なるものです。

以下、本記事ではまず従来からあった裁定制度について概観したいと思います。

従来からあった裁定制度(いわゆる「67条裁定」)の概要

他人の著作物を利用したい場合、著作権者にコンタクトを取り、協議の上許諾を得て(必要に応じて対価を払って)利用するのが基本となりますが、著作権者やその連絡先が不明であるなど、相当な努力を払っても著作権者と連絡が取れない場合があります。このような場合に備え、著作権法には、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託することにより、その著作物を利用することができるという制度が用意されています(裁定制度は、著作権のみならず実演家の権利など、いわゆる著作隣接権に関しても利用することができますが、本稿では著作権に焦点を当てて解説します。)。

この裁定制度は、よく誤解されがちなのですが、文化庁長官に裁定申請すればどのようなものでも利用を開始できるわけではありません。

まず、対象とする著作物が、公表されたものであるか、または相当期間にわたり公衆に提供され、もしくは提示されている事実が明らかなものである必要があります。このため、未公表の著作物は裁定申請の対象とはなりません。

また、裁定申請をするに当たっては、「相当な努力」を払っても著作権者と連絡が取れないことが求められますが、著作物を利用しようとする者において、具体的には、まず次の3つの観点から著作権者の情報を取得するための措置をとることが求められています。

(1) 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。

→例えば、文化人名録、日本紳士録、文藝年鑑、美術年鑑などの名簿・名鑑、Google・Yahoo! Japanなどの検索エンジン、及び裁定実績オンライン検索データベースが挙げられます。

(2) 著作権等管理事業者その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。

→音楽であればJASRACやNexTone、文芸作品であれば日本文藝家協会といったいわゆる権利者団体や、対象の著作物等の分野の著作者団体や学会、対象の著作者が所属していた大学・企業等の組織、対象の著作物を出版した法人が挙げられます。過去に裁定を受けた著作物であれば、前記の裁定実績オンライン検索データベースでの検索を行うことで足りるとされます。

(3) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。

→日刊新聞紙以外に公益社団法人著作権情報センター(CRIC)のウェブサイトに情報提供を求める旨の記事を7日以上の期間継続して掲載することが定められています。

以上の措置により住所が判明すれば、訪問したり書面送付をしたりしますし、電話番号やFAX、メールアドレスが判明していれば電話をかけたりFAX・メールを送信したりしますが、ここで、訪問したものの留守であるとか返事がない、電話をかけても出てもらえないといったケースが考えられ、連絡が取れないと判断しがちです。しかし、このような状態ですと「連絡が取れない場合」には該当しないため、注意が必要です。

つまり、「連絡が取れない場合」に該当すると認められるためには、訪問をしてみたところ建物がなかった、宛先不明で郵便物が返送されてきた、電話番号が使われていない、FAXやメールや送信エラーになった、会った(出た)人から権利者または関係者ではないとの回答があった、ということまで求められるということです。

情報を収集する過程において、著作者・著作権者が過去に所属していた団体が判明した場合には、その団体への連絡を取ることが求められ、権利者情報として法人名称のみが明らかな場合には、その法人の登記事項証明書の閲覧も行い、前述の連絡を試みる必要があります。

裁定を申請するためには、以上のように著作権者と連絡を取ることをしっかりと試みて、それでもなお著作権者と連絡が取れないことが必要ということです。

こうして、著作権者と連絡を取ることができない場合に文化庁長官の裁定を受け、かつ補償金を供託することで、その著作物を適法に利用することができるようになります。

67条裁定の場合には、裁定申請の際に定めた利用の範囲内であれば、利用期間は特に制限なく利用することができますし、真の権利者が後から現れたとしても、裁定の範囲内で利用を継続することができますので、いわゆる孤児著作物(オーファンワークス)について利用を考える際、有効な手段となります。

なお、令和8年4月1日の改正法施行以降は、裁定が認められるためには権利者情報を取得するための措置をとり、それにより取得し保有する全ての情報に基づき連絡を試みたものの連絡が取れなかったことに加え、著作者がその著作物の利用を廃絶しようとしてることが明らかでないことが求められることになります。

まとめ

このように、67条裁定は、期間の定めもなく安定して利用することが可能になる一方、申請をし、これが認められるためには高いハードルを越えなければなりません。

このため、どうしてもその著作物を利用しなければならないという事情があるような場合を中心に67条裁定が用いられるに留まっていたという事情があり、今般の新しい裁定制度の導入に繋がっています。

次回の記事では、新しい裁定制度がどのようなものであるかを見ていきたいと思います。

令和7年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 伊藤 大地

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。

また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。

- 北海道会https://jpaa-hokkaido.jp/conferences/

- 東北会https://www.jpaa-tohoku.jp/consultation.html

- 北陸会https://www.jpaa-hokuriku.jp/consult/

- 関東会https://www.jpaa-kanto.jp/consultation/

- 東海会https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html

- 関西会https://www.kjpaa.jp/beginner/consul

- 中国会https://www.jpaa-chugoku.jp/activity/

- 四国会https://jpaa-shikoku.jp/consult/

- 九州会https://www.jpaa-kyusyu.jp/sodankai/