トレパク問題と著作権

はじめに

本稿執筆時点(2025年10月)において、著名な漫画家がインターネット上にアップロードされていた写真を無断でトレースして(写し取って)イラストを作成していたとして、いわゆる「トレパク(トレース・パクリ)」がニュース等で取り上げられています。

当該漫画家によれば、発覚後に写真の撮影者より事後的に承諾を得たとのことであるため、本件についての法的責任の余地を議論する必要性はありませんが、インターネット等で公開されている写真を前提にイラスト等を作成するという「トレパク」行為は、後述のとおり著作権法上の問題を孕むものであり、特に作成されるイラスト等が商用利用される場合には、法的責任のみならず、いわゆる「炎上」等を巻き起こす可能性もあります。本稿では、この「トレパク」の問題点について、著作権法の観点から解説します(なお、「トレパク」については、対象となる写真が人を被写体とするものである場合、著作権法上の問題だけではなく、いわゆる肖像権及びパブリシティ権の侵害についても問題となりますが、本稿では、これらについての分析は割愛します。)。

写真の著作物の創作性について

フィルム写真であれ、デジタル写真であれ、写真の作成過程においては、カメラといった機械による自動的な処理が介在しますが、このような写真の著作物性、すなわち「創作性」はどの点に認められるのでしょうか。

この点、近年の裁判例では、写真の撮影における「被写体の選択、組合せ、配置、陰影もしくは色彩の配合、構図もしくはトリミング、部分の強調もしくは省略、背景、カメラアングルの設定、シャッターチャンスの捕捉又はシャッタースピードもしくは絞りの選択等」において、写真の著作物としての創作性が認められると判示するものがあります(東京地判令和5年5月18日(令和4年(ワ)第13979号事件))。

このように写真の著作物については、特定のタイミング・特定の構図等の下で被写体の一瞬を切り取るという、撮影の際の各種の選択について創作性が認められると考えられています。

他方で、写真であっても、平面的な被写体を真上から撮影するといったように、単にコピーのような形で撮影されたものについては、その創作性が否定される場合もあります。例えば、東京地判令和5年7月6日判決(令和5年(ワ)第70144号事件)においては、発信者情報開示仮処分命令申立書及びこれに関する書面をほぼ真上から撮影した写真について、「本件写真の構図は、書面等をその大体の部分が写真の枠内に収まるようにほぼ真上から撮影するというごくありふれたものであり、光量、シャッタースピード、ズーム倍率等についても、原告において格別の工夫がされたものと認めることはできない」、「本件写真は、ありふれた表現にとどまる」として、その著作物性を否定されています。

「トレパク」による著作権侵害該当性

「トレパク」は、既存の写真を写し取ってイラスト等の線画的表現を行うものと解されますが、このような場合であっても、作成されたイラスト等において、前提となった写真の表現上の本質的な特徴部分が直接感得されるのであれば(最判平成13年6月28日(平成11年(受)第922号事件))、複製権又は翻案権侵害が成立することになります。

そのため、写真とイラスト等を重ね合わせた際に、イラスト等の線画が写真の被写体の輪郭とほぼ一致するような場合には、複製権又は翻案権侵害が成立する可能性が高いと考えられます。

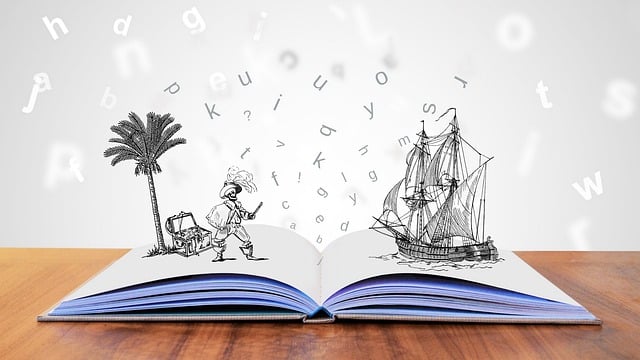

写真とイラスト等との間にどの程度の一致があれば侵害となるかについては、明確な基準を示すことは難しいですが、これを肯定した「祇園祭写真事件」(東京地判平成20年3月13日)では、問題となった水彩画において、祇園祭の様子を撮影した写真における全体的構図、神輿の位置関係等がデフォルメされながらも鮮明に描かれていること等を理由として、翻案権侵害が肯定されています。

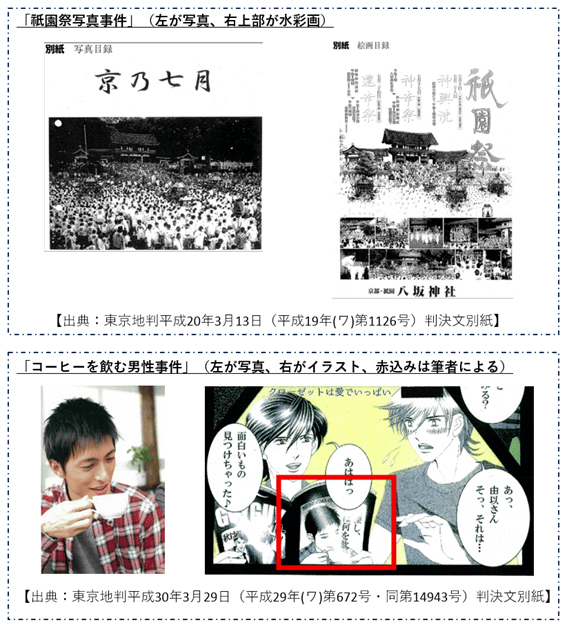

他方で、「コーヒーを飲む男性事件」(東京地判平成30年3月29日)では、問題となったイラストが写真に依拠されたものであることを前提としながらも、イラストが小さく描かれており写真における光線の関係、毛流れ、鼻口が表現されていないこと、イラストが写真と異なり白黒で描かれていること、写真とイラストの背景や人物のシャツの柄が異なること等を理由として、複製権及び翻案権侵害が否定されています。

写真を基にしたイラストの作成は一切認められないのか

上記のとおり、写真を「トレパク」してイラスト等を作成した場合、複製権又は翻案権侵害が成立する可能性があります。但し、著作権侵害の成立には、著作物への「依拠」が要件として必要とされますので、例えば、風景写真にインスピレーションを受けて、その場所に実際に赴き、自分の目で見た風景を描写するのであれば、仮に被写体が同一であったとしても、この「依拠」を欠き、著作権侵害は成立しません。「トレパク」問題は、あくまで写真そのものに「依拠」してイラスト等を作成する場合に生じる問題であることについては、注意が必要です。

なお、例えば、絵の上達のために個人的な練習の目的で写真をトレースしてイラスト等を作成するような場合であれば、私的使用のための複製に該当し、複製権及び翻案権侵害は成立しません。

まとめ

今回は、昨今問題となった「トレパク」について、著作権法上の観点から解説しました。現実問題として、企業がイラストレーター等にイラスト作成を依頼する場合に、このような問題が生じる可能性もありますので、契約書において、他者の著作権を侵害しないことを明確に定めるとともに、成果物としてのイラスト等に既視感がある場合には、念のため「トレパク」によるものではないかどうかに注意して、その利用を検討する必要があります。

令和7年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士・弁護士 甲斐 一真

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。

また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。

- 北海道会https://jpaa-hokkaido.jp/conferences/

- 東北会https://www.jpaa-tohoku.jp/consultation.html

- 北陸会https://www.jpaa-hokuriku.jp/consult/

- 関東会https://www.jpaa-kanto.jp/consultation/

- 東海会https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html

- 関西会https://www.kjpaa.jp/beginner/consul

- 中国会https://www.jpaa-chugoku.jp/activity/

- 四国会https://jpaa-shikoku.jp/consult/

- 九州会https://www.jpaa-kyusyu.jp/sodankai/