動画や映像に字幕をつける場合であっても著作権者の承諾が必要?

はじめに

拙稿「書籍などの著作物を点字化や音声化するためであっても著作権者の承諾が必要?」では、点字等、視覚障害者等の方のために複製する場合に、著作権者の権利に制限をかけている規定(権利制限規定)に触れました。今回は、字幕にする場合の権利制限規定に触れます。

テレビ放送やネット動画を視聴する際、音声を消して字幕で楽しむことがままあります。イヤホンで対応できることもありますが、複雑な用語、複雑な説明が登場しそうな場合や、いわゆる「ヘッドホン・イヤホン難聴」が気になる場合、部屋で寝ている人がいるときに静かにしておく必要がある場合は、文字の方が理解しやすいこともあり、字幕を重宝しています。

二つの場面

タイトルで設定された質問では、すくなくとも二つの場面が想起されるように思います。

一つは、(ア)ドラマなど動画・映像の中で表現されている台詞が字幕として複製される場面、もう一つは(イ)ある動画・映像の字幕が複製される場面です。

(ア)の場面については、台詞が著作物に該当するかどうかが問題となります。動画内の登場人物により挨拶として表現されている台詞「いらっしゃいませ」のみ、あるいは「こんにちは」のみを取り出した場合、この台詞は著作物に該当しない可能性が高いですが、動画内での台詞が思想・感情を創作的に表現されたものと評価しうるものであれば著作物に該当する可能性があります。タイトルで設定された質問では、主にこちらが対応する場面になろうかと思います。

一方、(イ)字幕の複製が行われる場面では、その字幕自体が著作物か否かが問題となります。この点、参考になる判決として、動画配信プラットフォーム「YouTube」で表示されたテロップ(いわば字幕)に関する事件(令和4年(ワ)第9090号 損害賠償請求事件)があります。この事件では、原告が表示したテロップが著作物といえるかどうかが争点の一つとされ、東京地方裁判所は、著作物性を認めました。冒頭の権利制限規定との関係で直接的に関連するわけではありませんが、字幕の著作物性という意味では参考になると思われます。なお、上記判決では、被告の投稿記事は、省略されており詳細の確認ができませんが、関連する事件として、発信者情報開示請求事件(令和3年(ワ)第2526号)があり、こちらで原告のテロップと被告の投稿記事を閲覧することができます。

原則、著作権者の承諾が必要

上記(ア)の場面で、台詞が、思想・感情を創作的に表現されたもので著作物といえる場合には、この台詞を字幕として制作することは、複製ないし翻案に該当する可能性が高く、原則として著作権者の承諾が必要です。

著作権者の承諾が不要な場合

著作物に該当する台詞について、著作権者以外のものが字幕を制作する場合、かならず著作権者の承諾が求められるか、というとそうではありません。

聴覚障害者等の方のためであれば著作権者の承諾が不要とされています。

もっとも、点字の場合と異なり、字幕を付けた映像は、視覚障害者等のための権利制限規定よりも条件が厳しくなっています。

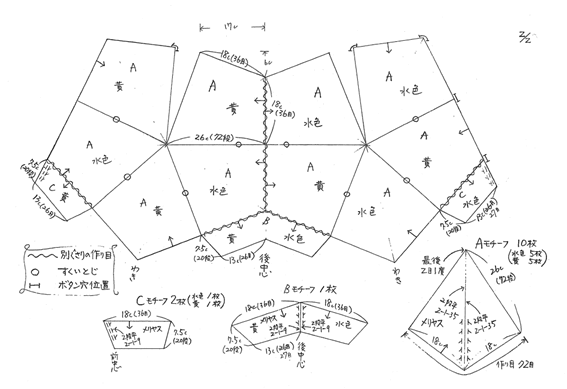

視覚障害者のための権利制限規定に倣って、主な要件を並べると下記のとおりです(読みやすくするために条文上の文言そのままとはしていない点、ご了承ください)。

(1)聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもので、

(2)公表された著作物であって、

(3)聴覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、

(4)専ら聴覚障害者等で当該方式によっては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために

(5)必要と認められる限度において、

文字にすることができるとされています。

このことから、だれでも著作権者の許諾を得ずに字幕を作ることができるわけではなく、聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものに限定されています。

また、視覚障害者等のための規定と同様、公表された著作物であることが必要であり、放送番組がテレビなどのように聴覚で認識されるような方式になっていて、専ら聴覚障害者等聞くことが難しいという目的が求められます。

しかもむやみやたらに字幕ができるわけではなく、必要と認められる限度とすることが求められます。

その他

字幕には、あらかじめ収録された番組の字幕と生放送番組の字幕があるようです。収録番組の字幕の制作も大変とお見受けしますが、生放送番組のほうはリアルタイムで表示されるように、また誤字を極力減らせるように工夫されているようで、なかなか大変なお仕事だろうとありがたみを感じながら拝見しています。

令和6年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 川添 昭雄

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。

また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。

- 北海道会https://jpaa-hokkaido.jp/conferences/

- 東北会https://www.jpaa-tohoku.jp/consultation.html

- 北陸会https://www.jpaa-hokuriku.jp/consult/

- 関東会https://www.jpaa-kanto.jp/consultation/

- 東海会https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html

- 関西会https://www.kjpaa.jp/beginner/consul

- 中国会https://www.jpaa-chugoku.jp/activity/

- 四国会https://jpaa-shikoku.jp/consult/

- 九州会https://www.jpaa-kyusyu.jp/sodankai/