第17回

ものづくり漫画のパイオニア「ナッちゃん」が復活――日本の製造業へのメッセージ【後編】

イノベーションズアイ編集局 加賀谷 貢樹

前編はこちら⇒ 日本の製造業へのメッセージ【前編】

中編はこちら⇒ 日本の製造業へのメッセージ【中編】

今「ナッちゃん」を読み返す意義

今回の取材にあたり、『ナッちゃん』本編と「東京編」も全巻読み返したが、急な依頼やヤヤコシイ仕事で土壇場に追い込まれ、周りの人が「これは無理やな」と思ってあきらめかけたとき、「大丈夫、なんとかなるて!」とニコッと笑うナッちゃんの笑顔に、改めて救われるような思いがしたものだ。

逆に「アカンアカンゆうてたら気持ちまでアカンようになるやん。それが一番アカンねんで」(『ナッちゃん』本編第2巻)というナッちゃんの台詞を、昨今の風潮に重ね合わせると、思わずドキッとさせられることも事実だ。

そもそも、たなか氏が「ナッちゃん」に込めたテーマは2つある。

その1つが、本編第1巻に登場する、ナッちゃんの父のこんな言葉に象徴されている。

「ええかナツコ

出来るかどうかを考えるんやない

どうやったら出来るかを考えるんや!

それが工夫ちゅうやつや」

ナッちゃんは数々の土壇場でこうした亡き父の言葉を思い出し、「お客さんが困ってるのを助けるのがわしらの仕事やないか」(本編第2巻)という、幼少の頃から幾度となく父が語っていた、ものづくりの原点に立ち返っていくのだ。

「これから何かをしようとするとき、人は『できない理由』を考えてしまいます。できない理由を並べ立てて、『だからできません』ではなく、やると決まったことを『どうしたらできるか』を考えるべきでしょう。『できるかどうか』ではなく『どうやったらできるか』を考えることで、『こうしたらできる』という解決策が見つかっていくんです。できない理由をプレゼンしたって、仕方ないわけですよ」と、たなか氏はいう。

たなか氏が「ナッちゃん」に込めたもう1つのテーマは、自分で考え、頭に思い描いたものを実際の形にできる、ものづくりの素晴らしさ。

「何か『こんなものがほしい』と思ったとき、普通の人は、その商品がどこに売られているかを探して買いますが、ものづくりをしている人なら『なかったら作ればええやん』という発想ができます。また、運用や投資、投機などの形でお金を動かすことで価値が生まれるという考え方もありますが、ものづくりは無から有を生み出すという意味で、本当の価値を作っているわけです。キリスト教な考え方でいえば『クリエイト』や『クリエイティブ』ということになりますが、自分がモノを創り出すことができるということが、製造業の一番の良さではないかと思いますね」(たなか氏)

「だってモノを作るのって楽しいやろ?」

一方、非常に残念なことだが、このところ日本のものづくり企業の変調ぶりがメディアで伝えられることが多くなっている。最近でも、台湾・鴻海(ホンハイ)精密工業によるシャープの買収や東芝の稼ぎ頭である半導体子会社・東芝メモリの日米韓企業連合への売却、神戸製鋼所や三菱マテリアル、東レ、日産自動車、SUBARUなどによるデータ偽装のニュース等が飛び交い、日本のものづくりの先行きを危惧する声も出ている。

とくに家電やスマートフォン分野では、中韓メーカーが日本メーカーを追い上げるどころか、日本メーカーが世界市場で存在感を発揮できなくなっている状態にあるといっても差し支えないだろう。「メイド・イン・ジャパン」の復権をテーマに掲げる当連載としては辛いところだが、ここは日本のものづくりを取り巻く現状を、悪い面も良い面も含めて見ていく必要がある。

たなか氏はこう話を続ける。

「中国も製造業で存在感を高めていますが、中国人の気質は、結局は商人です。一方、日本人はある意味、商売下手な職人で、ものづくりが楽しいからモノを作る。中国人は商売になると思うからモノを作るのであって、中国が『世界の工場』になったのも、ものづくりが商売になると思ったからでしょう。良い悪いの話ではなく、中国は商売がうまいことを売りにして、今のようになったんです。でも、日本はもともと、ものづくりがうまいということで立ってきた。だから日本は中国と立場やキャラクターが根本的に違うんです。そこを日本人は自覚しないといけません。目先の利益にうつつを抜かしていたら危ないと僕は思いますね」

こんな今だからこそ、各国にそれぞれ特徴や強みがある中で、日本の強みはものづくりであり、日本人の気質として昔からそうだったと、あえて主張したい。

これは思い込みでも願望でもなく、歴史的な事実であり、『戦国鍛冶屋奮闘記 ナッちゃん 鉄砲編』を通じて、たなか氏が発信しようとしているメッセージも、じつはそこにつながっているのだ。

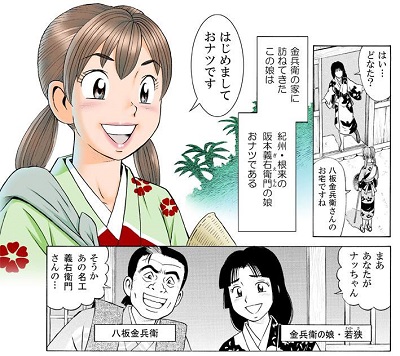

たとえば「鉄砲編」には、2丁の鉄砲を種子島時堯に売り、大金をせしめたポルトガル人が、鍛冶職人の八坂金兵衛が鉄砲伝来の翌年に国産化を成功させたことに驚き、「こんな国は初めてだ」と話すシーンが出てくる。

「あれは事実です。モノを作ってしまう才能や能力が、世界でもずば抜けている国が日本だと僕は思います。金融も大切かもしれないけれど、やはりものづくりを大事にしないと。日本には資源もないし、そこが世界に誇れるところやから」(たなか氏)

だが、日本のものづくりに関して暗いニュースが多い中で、前向きな変化も起きている。まだ小さな動きかもしれないが、最近中小ものづくり企業の中で、自社製品を作って市場にチャレンジするケースが増えたり、中小企業同士がつながってチームを作り、共同でものづくりを行うという新たな試みも見られるようになっている。

「なかでも自社製品を作って売るという動きがありますが、儲かる儲からないはさておき、自分たちが楽しい。これが一番大きいんです。その瞬間の周りの評価がどうのこうのより、『自分たちがこんなものを作ったんだよ、すごいでしょう!』といえることが大事なんじゃないかと思います」と、たなか氏。

今の日本のものづくりの状況を見て、ナッちゃんならどんな台詞をいうだろうかと、たなか氏に聞いてみた。

「ナッちゃんは、他人のことをあまりとやかくいわない性格で、よそはよそ、うちはうちという主義なので、説教じみたことは話さないでしょう。たぶん『だってモノを作るのって楽しいやろ?』というのではないかと思いますね」

本来、ものづくりを語るうえでは、技術論や経営論、政策論などを交えた精緻な議論を行うべきなのだろう。だが結局、なぜものづくりをするのかといえば、楽しいからであり、製造業の現場で、ものづくりの楽しさがもっと語られてもいいのではないかと思う。

「経済の流れの中で仕方がない部分もあり、海外に出ることも大事かもしれません。でも日本人の本質はものづくりであり、それが日本人が日本人たるゆえんですから、日本人がものづくりをやめてはいけないんですよね。自分たちの一番の強みや魅力を捨ててどうするのかという話です。

実際には、クリエイティブなものづくりをしている人よりも日々の業務に追われている人が多いと思いますが、『ナッちゃん』を読んで『よし!』と思ってくれたら、それでいいんです。前向きな気持ちになって、『ものづくりは素晴らしい』と少しでも感じてくれたら、変化が出ると思うんです。毎日の仕事の中でも、何かが」(たなか氏)

プロフィール

ジャーナリスト 加賀谷貢樹

1967年、秋田県生まれ。茨城大学大学院人文科学研究科修士課程修了。産業機械・環境機械メーカー兼商社に勤務後、98年よりフリーに。「イノベーションズアイ」のほか、オピニオン誌、ビジネス誌などに寄稿。著書に『中国ビジネスに勝つ情報源』(PHP研究所)などがある。

ものづくり分野では、メイド・イン・ジャパンの品質を支える技能者たちの仕事ぶりのほか、各地の「ものづくりの街」の取り組みを中心に取材。2008および2009年度の国認定「高度熟練技能者」(09年度で制度廃止)の現場取材も担当。

愛機Canon EOS-5Dを手に、熟練技能者の手業、若き技能者たちの輝く姿をファインダーに収めることをライフワークにしている。

【フェイスブック】:http://www.facebook.com/kagaya.koki

【ブログ】:http://kkagaya.blog.fc2.com/

- 第17回 ものづくり漫画のパイオニア「ナッちゃん」が復活――日本の製造業へのメッセージ【後編】

- 第16回 ものづくり漫画のパイオニア「ナッちゃん」が復活――日本の製造業へのメッセージ【中編】

- 第15回 ものづくり漫画のパイオニア「ナッちゃん」が復活――日本の製造業へのメッセージ【前編】

- 第14回 千葉の鍛冶文化を次世代に残す――「千葉県打刃物連絡会」の挑戦

- 第13回 ロボット競技で人財育成――「ロボコン in あいづ2013」

- 第12回 つながれ、コトをつくれ!――進化する「全日本製造業コマ大戦」

- 第11回 「コマ大戦」から広がる中小ものづくり企業のネットワーク

- 第10回 すべては「家族の笑顔を創る」ために--震災を乗り越えたクリナップのものづくり

- 第9回 「総火造り」の伝統を守る若い力--「関東牛刀」の製作現場を訪ねて

- 第8回 史上空前の円高・不景気を生き抜く――製造業の「海外シフト」から見えてくるもの

- 第7回 自社技術を活かして新市場を拓け―中小企業の夢に向かって

- 第6回 地域のものづくり力を総結集―「共同受注」の試みが目指すもの

- 第5回 岐路に立つものづくり振興・支援事業―中小企業の「ものづくり力」活性化の起爆剤となるか

- 第4回 良くも悪くも、東日本大震災は大きな転機―それでも日本のものづくりは立ち上がる

- 第3回 「売れるものづくり」をどう実現するのか―「横浜売れるモノづくり研究会」の取り組み

- 第2回 「作るだけの産地」から「作って売る産地」への転換―「鯖江のめがね」をメジャーブランドに!

- 第1回 世界にはばたく日本の地場産業 ――会津漆器・『BITOWA』(ビトワ)プロジェクトの挑戦