AI時代のクリエイターと著作権 -ジブリ風AIイラストから考える表現の保護-

はじめに

生成AIに「ジブリ風で描いて」と指示すれば、数秒で“それらしい”イラストが立ち上がる時代になりました。便利さの裏で「自分のタッチが真似されている」「法的に大丈夫なのか」という不安も高まっています。本稿では弁理士としての視点から著作権の基本に立ち返りつつ、AI生成物における画風模倣の扱い、学習段階をめぐる各国の制度差、そしてクリエイターや事業者が現実に取り得る対策までを順に解説します。

著作権は「具体的表現」を守る法律

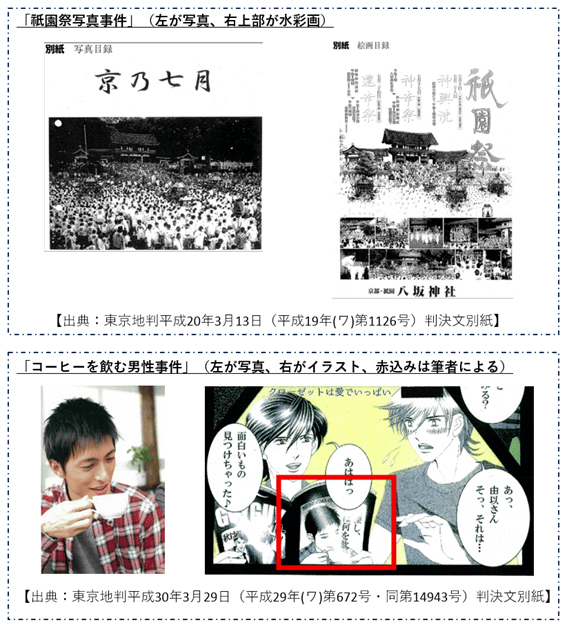

著作権法が保護するのは、思想・感情が創作的に表現された“成果物”です。文章・イラスト・楽曲など具体的な形を伴う部分が対象で、アイデアや画風といった抽象的要素までは原則として射程外とされます。たとえば「トトロ」のキャラクターの絵を無断で複製して T シャツに印刷・販売すれば典型的な著作権侵害ですが、「ジブリっぽい水彩背景」や「丸い目のキャラクター」という雰囲気の再現だけなら通常は著作権法の枠外です。ただし複数の特徴(体型・配色・小道具・動きなど)が重なり、オリジナルの個性を具体的に再現すれば「具体的表現の複製」と評価される余地が生じます。

画風だけの模倣は本当にセーフか

画風は作品の雰囲気を決める抽象的要素です。創作者は過去の名作を抽象化し、自らの作風へ取り込みながら新しい表現を切り拓いてきました。もし画風に独占権があれば印象派も浮世絵も生まれなかったでしょう。

AI作品が著作権を侵害するかどうかは①依拠性(元作品を参照したか)②本質的特徴の共通性(作品の個性が写っているか)が鍵です。依拠性は「偶然の一致かどうか」を判断する基準で、公開されていないスケッチに偶然酷似しても通常は侵害になりません。本質的特徴は、作品を作品たらしめる独自の表現で、そこがそのまま写されているかを問います。ジブリ風でも構図・配色・キャラクター造形が大きく異なれば問題になりにくい一方、誰でもトトロと分かるほど似ていれば侵害リスクは高まります。さらに作者名を消したり公式と誤認させる利用は、SNS炎上や販売停止など追加トラブルの火種になり得ます。

AI時代に残る倫理的ギャップ

現行著作権法は、人が時間をかけて学ぶ前提で設計されています。数億の作品を一括学習できる生成AIはある意味では“想定外”でした。「画風模倣は抽象的要素なので一応セーフ」という整理があっても、創作者の努力へのフリーライドを正当化できるわけではありません。しかも「作風」と「具体的表現」の境界はグラデーションで、画一的にセーフ/アウトを線引きできないからこそ、最終的には私たちのモラルとリスペクトが重要になります。

AI 学習をめぐる国際的な制度の違い

AI の学習段階についての扱いは国ごとに考え方が大きく異なります。日本は、著作権法30条の4が情報解析目的の複製等を広く例外規定として認め、学習段階では世界でも有数のリベラルな立場を採っています。ただし特定作家だけを集中的に学習させる行為は著作権法侵害のほか、不法行為やパブリシティ権侵害のリスクが残ります(参考:文化審議会著作権分科会法制度小委員会(令和6年3月15日)「AIと著作権に関する考え方について」p20)。

EUは、2019年DSM指令でTDM(テキストおよびデータマイニング)を原則許容しつつ、権利者が機械学習を、判読可能な形でオプトアウトすれば学習を止められる仕組みを導入しました(指令4条)。

米国は、フェアユースの下で個別事案ごとに衡量しますが、最近2025年2月の Thomson Reuters v. Ross Intelligence 判決は「AI訓練のための無断コピーはフェアユースではない」と判断し、学習段階そのものを侵害と認定しました。同種訴訟が続く中、判例は流動的で、海外展開時には現地法の最新動向を注視する必要があります。

リスクを抑える実務的アプローチ

まず、AI生成物を逆画像検索や類似度検出ツールで確認し、依拠性が疑われる程度の一致がないかを点検します。続いて、二次利用時には「inspired by Studio Ghibli」のように出典やインスピレーション元を明示し、作者名やクレジットが欠落しないよう配慮しましょう。商用利用を前提とする場合は、用いるモデルがどのようなデータで訓練されたか、ライセンス条件はいかなるものかを事前に調べ、社内ガイドラインを整備して利用範囲や手順を明文化しておくとトラブルを避けやすくなります。大規模コラボレーションや海外向け配信のように利害関係者が多いケースでは、弁理士や弁護士へ早めに相談することも欠かせません。

こうした基本動作だけでも炎上確率を大幅に下げられます。モデル提供元の追加ライセンスや有料の「クリーンデータ版」を活用することも、安全策として検討に値します。

まとめ

画風自体は保護対象外でも、オリジナルの核心を写せば侵害となり得ます。学習段階の扱いは国ごとに差が大きく、グローバル展開には各国の最新実務を踏まえた行動が不可欠です。クリエイターの感情と法的な「セーフ」の間に広がるギャップを埋める鍵は、事前チェック、クレジット表示、そして私たちのモラルとリスペクト。生成 AI が創作の可能性を大きく広げる一方で、従来の著作権枠組みに揺さぶりをかけている今こそ、法制度と技術、そして創作者の思いが調和する環境を築いていく必要があると筆者は考えています。

令和6年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 岡崎 真洋

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。

また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。

- 北海道会https://jpaa-hokkaido.jp/conferences/

- 東北会https://www.jpaa-tohoku.jp/consultation.html

- 北陸会https://www.jpaa-hokuriku.jp/consult/

- 関東会https://www.jpaa-kanto.jp/consultation/

- 東海会https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html

- 関西会https://www.kjpaa.jp/beginner/consul

- 中国会https://www.jpaa-chugoku.jp/activity/

- 四国会https://jpaa-shikoku.jp/consult/

- 九州会https://www.jpaa-kyusyu.jp/sodankai/